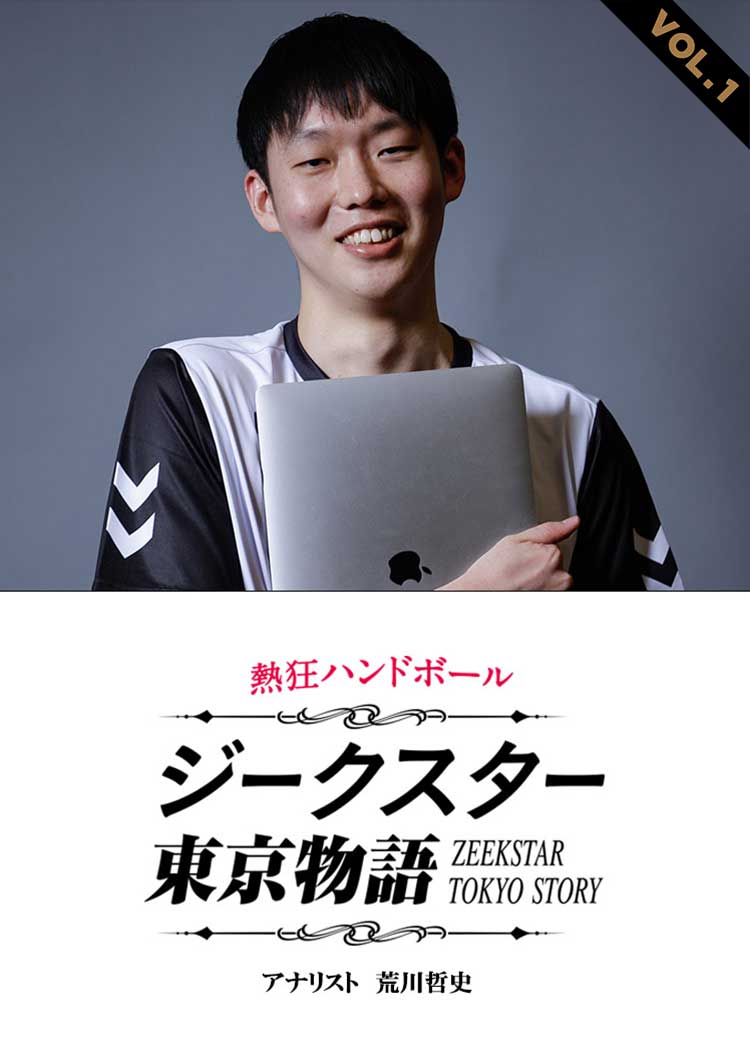

チームを陰で支えるアナリスト その仕事の中身とは?

2021年8月末に開幕した日本ハンドボールリーグの2021-2022シーズンがいよいよ終盤戦に突入している。リーグ参戦2シーズン目のジークスター東京は22年2月14日の時点で2位。目標とするクラブ初のプレーオフ進出、リーグ優勝に向けて好位置につけていると言えるだろう。

コート上での選手たちの奮闘を、客席から熱心に見守るスタッフがいる。脇には三脚にセットしたビデオカメラ、膝の上にはノートパソコン、手にはスマートフォン。ジークスター東京のアナリスト、荒川哲史だ。

荒川の試合でのポジションは客席だ

アナリストといえば文字通り分析家。では、ハンドボールの分析家とはいったい何をしているのだろうか――。

「アナリストといっても実はいろいろあります。私の仕事は海外ではビデオコーディネーターと呼ばれ、ビデオを編集して選手や監督に映像を提供するものです。プラスして、根拠となる数字を示して、『こうしたほうがいいのでは』と提案することもあります」

対戦相手の研究はハンドボールに限った話ではない。そのために必要になるのがプレーの映像だ。映像を分析することによって相手の弱点や長所を知ることができる。それは自チームにも言えることで、映像による分析はチームの成長、弱点の克服に欠かせない。そのための映像を集め、分析し、編集してチームに提供するのがビデオコーディネーターの仕事となる。

ここで荒川のリーグ戦におけるルーティンを紹介したい。

まず試合のスケジュールが決まると、対戦相手のこれまでの試合映像を集めて、荒川自身がそのチームの傾向を見極める。どういうきっかけで攻撃を始めるのか、どういうパターンでの得点が多いのか、どういうパターンでの失点、ミスが多いのか。1回サーッと見ただけでは分からないことが多い。だから何度も見る、繰り返し見る。当然、時間はかかる。1日8時間、10時間と映像を見る日もある。

とてつもなく根気のいる仕事に思える。ところが荒川は涼しげにこう語るのだ。

「仕事とはいえスポーツを見るわけですからですから、みなさんがスポーツを見て楽しむのと同じ思いもあります。それに、詳しく見ていくと自分なりの発見があって、何かを見つけたときはうれしいですね。予測を立てるのも楽しい。相手はこういう攻め方が多い。じゃあこうやって抑えたらどうだろうかとか」

試合中は客席からゲームを俯瞰し、監督と意見交換

対戦チームの傾向を見極めて、映像をチームに提供する。その先の「ではどうするか」は基本的にコーチの領域だ。ただし、チームによってはアナリストが戦術の提案までする場合もあるし、逆にアシスタントコーチと呼ばれる人が分析作業をしているチームもある。荒川は前者だ。監督の横地康介に具体的な提案をすることもある。

試合に向けた映像のピックアップと編集を済ませると、それをもとに横地と話し合いながらチームとしての対策、方向性を定めていく。そしてミーティング映像を作り、選手に見てもらってチームとしての戦術を示すことになる。

「いちおうの方向性が決まったら、練習を通してその戦術をチームに落としていきます。練習の映像を撮影し、できていなければその映像を選手に見せて修正します。また、相手はこちらの対策に当然対応してきますから、そのときに相手の上をいくためには別の手札が必要になります。手札を増やす作業も同時に進めていきます」

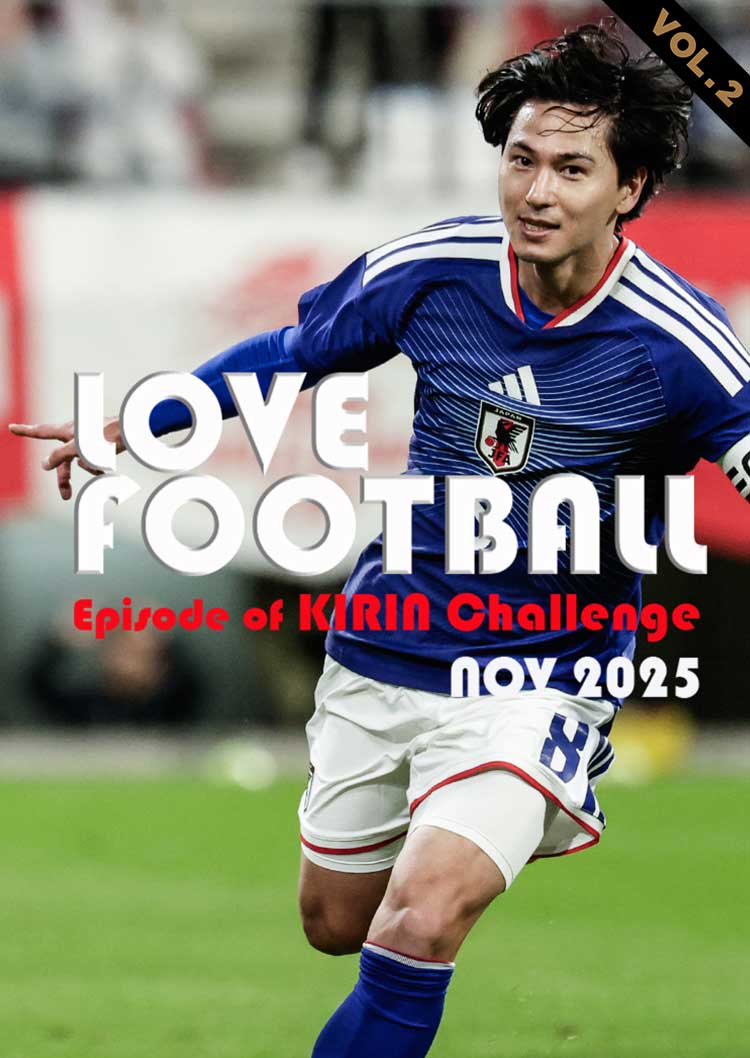

試合中、横地監督は荒川と電話で情報交換をする

また、チームとしての方向性づくりとは別に、選手やスタッフから「こういう映像を見せてほしい」というリクエストがある場合もある。たとえば、シュート成功率を上げたいとの思いから、相手ゴールキーパーのキーピング映像を見たいという選手がいる。ディフェンスを具体的にイメージするために相手の攻撃のこのシーンを見たいと言われることもある。こうしたリクエストにマメに答えることも荒川の仕事になる。

さて、事前の準備が終われば、いよいよ試合を迎える。先述したように荒川は客席から試合を見守る。コートレベルとは違う俯瞰した位置で、横地とコミュニケーションを取りながらチームをバックアップするのだ。

「試合中は電話で横地さんとやり取りします。横地さんから『こう思うんだけどどう?』と聞かれ私なりの意見を伝えたり、『今のシーンの映像を後で見せてほしい』というリクエストをもらったりします。ハーフタイムには、どの選手にシュートを決められているのか、どういうきっかけの攻撃、どういう角度からの得点を許しているのかを客観的に示します。映像を見せながら選手と意見交換することもあります」

映像を集め、分析し、編集し、練習でチームに落とし込み、試合中のバックアップを終えたところで、アナリストとしての仕事は一段落する。試合が終わって一息つき、一定の満足感に浸ったり、逆にモヤモヤを残したりするのはアナリストも選手も同じだろう。

第2回はこの仕事の難しさ、その醍醐味に迫っていきたい。

2022年2月公開