「不安というものはまったくなかったですね。もしうまくいかなかったら、またどこかで働けばいいと思っていましたから。スポーツビジネスにおいてボクシングは可能性があるのかなと思ったし、新しくやれるのは楽しそうだなって」

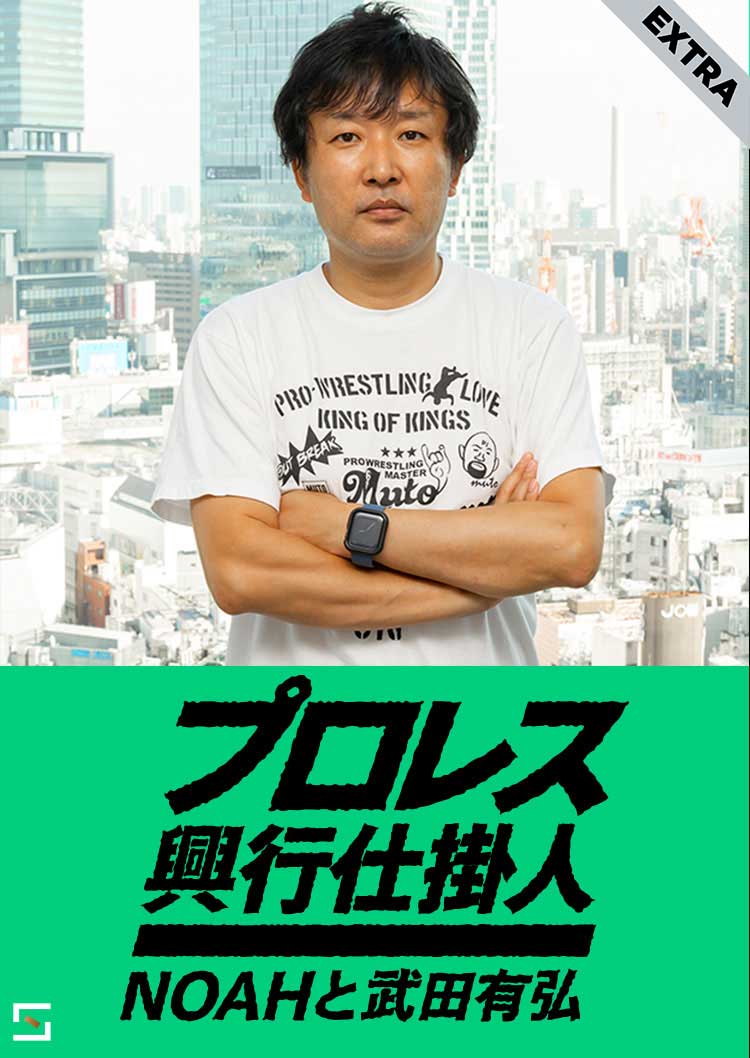

古澤将太が投資会社を退職してDANGANの興行に全面にかかわるようになったのが2011年。のちにマッチメークも任されるようになる。

初めて組んだのが4回戦のカードだった。日本のボクシングを本格的に観るようになってまだ数年しか経っていない自分が試合を組むことにちょっと違和感はあったものの、ビジネスの商談をまとめることにも似ていた。

「どちらかの選手がDANGANで試合をしたいと申し出があったら、こちらのほうで相手を探していきます。選手の情報はボクシングサイトなどで持っているので〝この時期にこういった経歴の選手が相手を探しています、どうですか?〟と言った具合に。ボクシングジムの会長さんには怖いイメージを少し持っていましたけど、全然そんなことなくて丁寧に対応していただける。試合の機会をつくることで、逆に感謝されることのほうが多かったですね。ジムにとっても、選手にとっても試合の場というものがとても大事なんだなって理解できました」

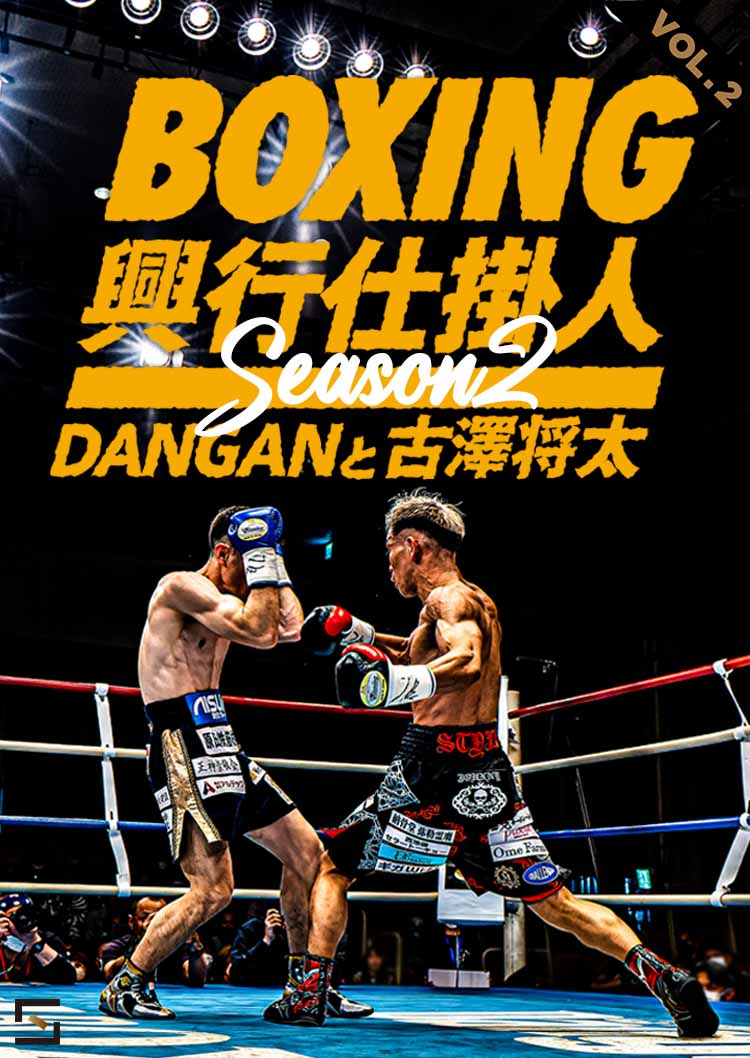

日本ボクシング界においてDANGANの存在感は高まりつつあった。

大手ジムなら定期的に興行を打てるものの、中小のジムはそれができない。試合の場を欲するジムの受け皿的な役割を担い、年間10回ほどだったDANGANの興行数は2013、2014年から急激に数を増やしていく。

ボクシングの競技そのものを観る目としては、まだまだプロとは呼べないレベル。その目を養うためには、とにかく試合を観ていくしかなかった。後楽園ホールで行なわれる興行はDANGAN以外もすべて顔を出して、ボクサーの特徴を目に焼きつけた。

「成績は1勝でも、その1勝がどんな内容だったのかを把握しておかなきゃならない。マッチメークする際に、対戦相手の特徴を(両陣営に)ある程度伝えておく必要がありますから。試合が終わって〝聞いていた話と全然違うじゃないか〟とクレームを受けることだってあります。もしそこで信頼を失うと次のマッチメークに影響してしまうので、それは避けなければなりません」

4回戦からマッチメークしていって、しばらくすると全体を任されていくようになる。マッチメークのみならず古澤は興行を運営していく手腕を認められ、2015年には株式会社DANGANを設立して社長に就任。自分の裁量で興行の予算などを組めることになった。

目が肥えてくれば、ファンが観たいカードも分かってくる。

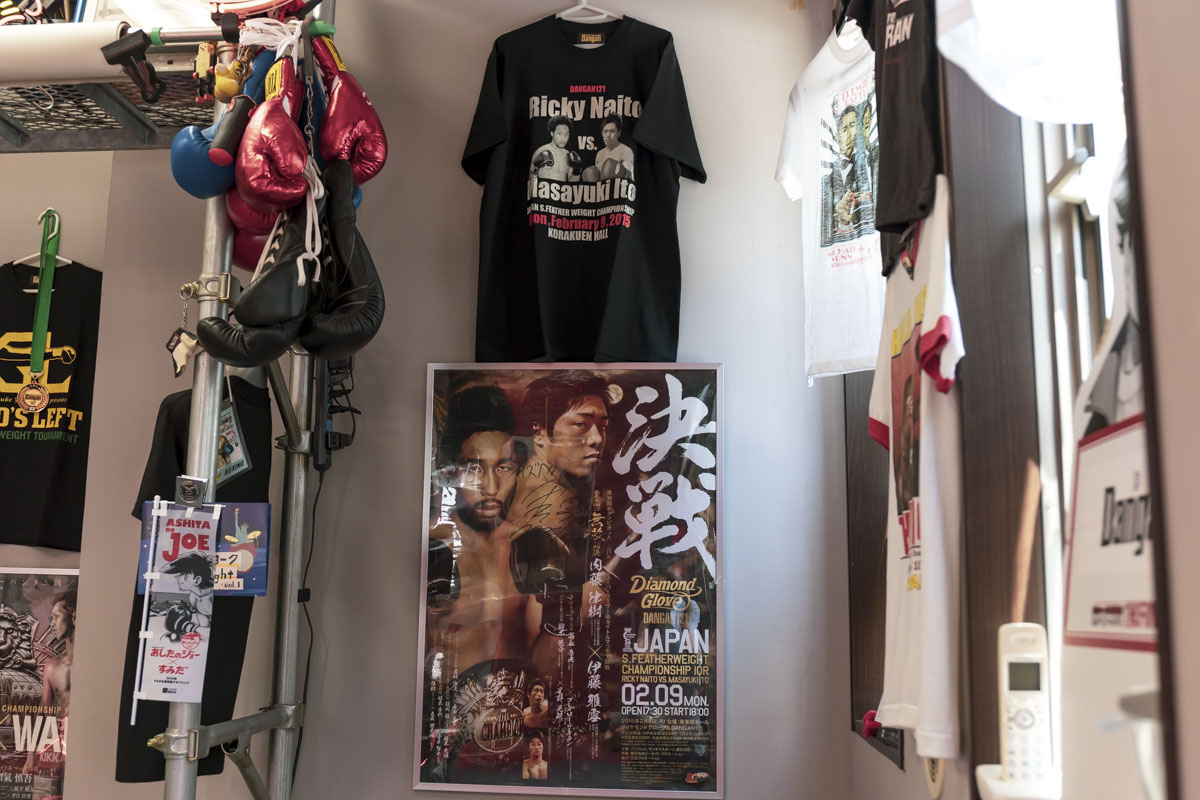

2014年7月には日本ランカーの伊藤雅雪を世界ランカーの仲村正男にぶつけるカードを持ってくる(伊藤の3-0判定勝ち)。2015年2月にはその伊藤が、内藤律樹の持つ日本スーパーフェザー級王座に挑戦(内藤の2-0判定勝ち)。6月には内藤が荒川仁人とノンタイトルで戦い(内藤の3-0判定勝ち)、12月には日本1位の尾川堅一を挑戦者に迎えるタイトルマッチを実施(内藤は5回0-3負傷判定負けで王座から陥落)。この試合のセミファイナルには伊藤の東洋太平洋同級王座の初防衛戦を組んでいる(江藤伸悟に12回3-0判定勝ち)。こういった一連のマッチメークは大きな反響を呼び、チケットも飛ぶように売れた。

関西を軸にしていた寺地拳四朗のマッチメークを請け負うようになったのも2015年。プロ3戦目となる8回戦は長嶺克則との無敗対決となり、寺地は7回KO勝利で後楽園デビューを飾っている。

「ちょっと衝撃でしたね。この選手はいずれ世界チャンピオンになるだろうなっていう話を周りの人たちともしました。ぜひDANGANで試合をやっていってもらいたいと思いましたね」

寺地はDANGANでキャリアを積み、日本王座、東洋王座とステップを踏んで世界に挑んでいくことになる。

「DANGANは面白いマッチメークをする」と評判はますます高くなっていく。演出やブランディングにも力を入れるようになる。選手の入場時には照明を駆使したり、会場の装飾にこだわったり、至るところに目を向けていく。

興行数を増やしていくが、それは収益の増加とイコールではない。ファン注目のカードを毎回組むというのは簡単ではなく、ボクシング業界のためには4回戦主体の興行も打っていかなければならない。

「2016年は30以上、2017年になると40興行やりました。こうなってくると回すだけで手いっぱいになってしまいます。興行の数が増えていけば確かに売り上げも増えますが、会場使用料など諸々あって逆に収支は厳しくなっていきました。新規のボクシングファンが増えているわけではないので、これまでのお客さんがどのカードの興行に行こうかと選別していくことになってしまう。トータルとして収益は下がったので、2018年からは興行を絞ってやるようになってダブルタイトルマッチとか、勝負どころのカードを固めていくようになりました」

2016年に試合を映像で視聴できる総合配信プラットフォーム「BOXING RAISE」を始めたとあって、コンテンツを増やすために敢えて興行数を増やした側面はあった。ただ動画サイトの会員数が一気に増えていけば興行数の持続が可能だとしても、現実的にはそう甘くない。緩やかに伸びていく感じとなると興行数を減らすという決断は致し方なかった。

とはいえただ単に興行数を減らすだけでは、ボクシングビジネスが広がっていかない。

ここが踏ん張りどころであることは間違いなかった。

DANGANは勝負に出ることになる--。