脱力、納得、共感、感心のスポーツ・ノンフィクション

『弱くても勝てます』開成高校野球部のセオリー

タイトルの通り、この本は東京の開成高野球に迫ったノンフィクション作品だ。本が出版されたのは2012年のことでミズノスポーツライター賞の受賞作。14年には日本テレビ系列で『弱くても勝てます~青志先生とへっぽこ高校球児の野望~』と題してドラマ化もされたからご存じの方も多いかもしれない。

著者がこの企画を思い立ったのは、長年にわたり東大合格者数トップという超進学校の開成高硬式野球部が2005年、甲子園出場をかけた東東京大会でベスト16に入ったという事実に興味を持ったからだった。

開成高のグラウンドに著者が初めて取材で訪れたのはベスト16から2年後のこと。そのときの衝撃を冒頭に近いところで次のように書いている。

……さすがに名門校は違うなと感心しながら、練習を見ていてふと気がついた。

下手なのである。

それも異常に。

開成高の野球部員は素人でもはっきり分かるほど下手くそだった。ならば2005年のチームは奇跡的に才能のある選手が集まったのか? いや、そうではないはずだ。開成は開成なりのやり方で勝利を追求した結果、ベスト16という結果を残したのである。

高校野球と聞いてみなさんはどんなプレーを思い浮かべるだろうか。代表的なイメージは「送りバント」ではないだろうか。「犠牲バント」とも言われるように、自らはアウトになりながら、バントによって一塁に出たランナーを得点圏(二塁)に進める戦術だ。

もしくは「高校野球は守備」という格言を聞いたことがある人もいるだろう。投手を中心にしっかり守備を固め、できるだけミスを減らし、少ないチャンスをものにして勝利する。それがプロではない、高校野球であると――。

こうしたセオリーは開成高に一切通用しない。なぜなら「一般的な野球のセオリーは、拮抗する高いレベルのチームが対戦する際に通用するもの」(本書の青木秀憲監督)だからだ。

では開成高はどうするのか。基本的に守備練習はほとんどしないで、「エラーは必ず出るもの」とここはあきらめる。その代わりに徹底的に打撃を磨く。理想の展開はチャンスが巡ってきたときに「ドサクサに紛れて」一挙に10点、15点を挙げてしまう。「小賢しい野球はしない」。それが開成の野球なのだ。

なんだか破れかぶれのように思えて、本書を読み進めていくとこの考え方は実に理にかなっていると思えてくる。そもそも選手たちの実力は低く、グラウンドを使えるのは週1日だけで練習時間も少ない。守備や送りバントの練習をしてどれだけかうまくなるのだろう。かつ、その練習がどれだけ勝利に結びつくのか? そもそも「小賢しい野球」とは、それなりの実力を持った高校生でなければできないことが分かる。

だから打撃。しかも一挙に大量得点を目指すのだから長打がほしい。選手たちはできるだけ思い切りバットを振って長打を狙う。そのためには「長打の出る可能性のあるスイング」ができるようになることが第一歩となる。

ベスト16まで進んだ2005年の開成高の得点を見ると、1回戦が10点、2回戦が13点、3回戦が14点、4回戦が9点。5回戦で甲子園に出場した国士舘高に3-10で敗れたものの、勝った試合の平均得点は二桁を超えており、まさにこれこそが彼らの目指す開成の野球なのである。

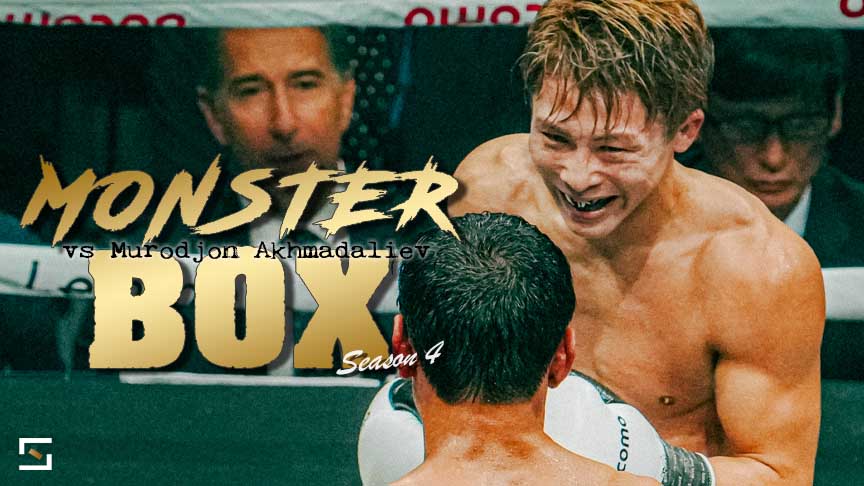

この“一発理論”はボクシングに置き換えると腑に落ちた。もし実力差のあるボクサー同士が対戦したとしよう。弱いほうの選手がいくらテクニックを磨いたり、ディフェンスを固めたりしても、そもそも実力差があるのだから勝負にならない。であれば「ノックアウトの可能性のある一発」をいかに振り抜くかだ。もし一発当たればKO勝ちできるかもしれないし、そこまでいかなくてもヒットすれば格上は間違いなく「ムカッ」として、ひょっとするとペースを乱してくれるかもしれない。そもそも一発のある選手とない選手とでは、相手に与える恐怖がまったく違うのだ。

もし、甲子園を狙うような強豪チームが開成と対戦し、いきなりズゴーンとセンターオーバーの二塁打を浴びたら動揺するのではないだろうか。「えっ、オレたち今日は楽勝じゃないの?」。きっとプライドは傷つき、思わず次の打者にデッドボールなんて展開になるかもしれない。わずかな綻びをついて次の打者もズドーン! これが開成の目指す野球なのだ。

野球理論ばかりを紹介してしまったが、本書は著者と開成高野球部員とのやりとりを軸に話が進んでいく。さまざまなバックグラウンドを持つ野球部員たちが登場し、彼らは一様に悩みを抱え、考え、葛藤し、野球というスポーツに真剣に向き合っている。

さすがは超進学校の生徒というべきなのか、彼らの話はやけに論理的で理屈っぽかったり、独自の野球観や人生哲学を持っていたりする。その話はみな個性的で、思わずクスッと笑ってしまったり、逆に深く考えさせられたりする箇所にいくつも出会う。

いわゆるスポーツ・ノンフィクションというと、始まりがあり、挫折があり、苦闘があり、そして最後に栄光をつかむという展開になりがちだが、本書はその手の“サクセスストーリー”とはまったく違うし、涙、涙の物語でもない。高橋さんのユーモアにあふれ、絶妙に脱力した文章を味わいながら楽しく読んでほしい秀作である。

おわり

2021年3月公開