D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)社会を実現するには、将来を担う子どもたちに対するアプローチから――。

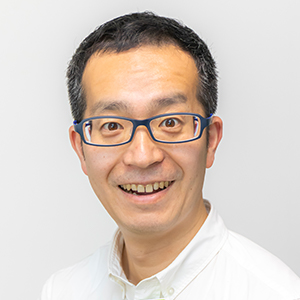

山脇康はロンドンオリンピック・パラリンピック教育プログラム「Get Set」に着目した。

「バリューを分かりやすく伝えられ、そして理解できる凄くよくできているプログラム。ロンドンではこれを単なる教育プログラムとせず、学校、コミュニティやスポンサーなどを巻き込んでエンゲージメントプログラムにしたところがポイントです」

国際パラリンピック委員会(IPC)理事の顔を持つ行動の人は、「Get Set」の中心人物がIPCの教育委員会委員長を務めていたこともあってIPC公認教材の制作に動く。そのための資金を山脇が会長を務める日本財団パラリンピックサポートセンター(以下パラサポ)がバックアップしてIPC公認パラリンピック教材「I’m POSSIBLE」を完成させた。

国際版をつくると同時に日本版を開発。「ただ単にトランスレーション(翻訳)するのとローカライゼーション(現地化)は違う。教育システムや教え方も違う」との観点から日本版事務局である日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会とパラサポ、そして教材開発には教育情報企業に入ってもらった。

「Get Set」自体、2015年までにイギリス国内約2万4000校で採用されたという。日本では日本版教材を2017年度から全国の小中高等学校、特別支援学校など約3万6000校に無償配布された。教育が円滑に効果的に進むようにと、「教師用ハンドブック」や「教師用指導案」も用意した。授業も座学にとどまらず、子どもたちの関心を引くようにと実技やクイズ、グループワークも盛り込まれている。

もちろんこれだけで終わりではない。

子どもを対象にパラアスリートを中心とした講師による「あすチャレ!ジュニアアカデミー」やパラアスリートによるデモンストレーション、パラスポーツ体験、講話のパラスポーツ体験型出前授業「あすチャレ!School」を実施。16歳以上を対象とした「あすチャレ!Academy」や誰もが参加できる「あすチャレ!運動会」などもある。

これまで「あすチャレ!School」は47都道府県で実施し15万人が参加、「あすチャレ!Academy」は計466回、2万人が受講、「運動会」は240の企業、自治体、団体が参加している(2019年度末までの実績)。多くの人がパラリンピックやパラスポーツにタッチする、まさにレガシーの1つになっていると言える。

子どもも大人もそして企業の意識も変える。

「あすチャレ!Academy」「あすチャレ!ジュニアアカデミー」を協賛するNECは東京2020大会のゴールドパートナーであり、「あすチャレ!School」を協賛するJAL、「運動会」を協賛するJTBはオフィシャルパートナーだ。

企業がパラリンピックとかかわることによって国連サミットにおいて採択された持続可能な開発目標(SDGs)への取り組みにつながる企業的使命の実行のみならず、社員教育や会社への帰属意識にも一役買っている。

山脇は言う。

「パラリンピックやパラスポーツを見て、知ってくれれば私のようにインスパイアされる人だって少なくないはず。こういうイベントに参加するだけでも全然違ってくる。その効果というものを少なくとも感じてもらっているんじゃないのかなって思います」

山脇は愛と熱意によって、パラリンピックムーブメントのタネをしっかりと日本にまいていった。

より多くの人に知ってもらうためにはテレビの影響はとても大きい。

2015年6月、IPCは2018年冬季平昌大会から2024年夏季大会までの日本における独占放送権をNHKが獲得したと発表した。金額自体は明らかになっていないが、史上最高額であることは間違いない。

パラリンピックの放送権はこれまでなかなか売れなかったという。ここも山脇が動いていたことは容易に想像できる。

2013年9月に東京招致が決定したことでパラリンピックの放映権における協議も始まったという。山脇がNHKに要望したのは「リオ大会の前からしっかり盛り上げていただけないか」ということだった。2014年の冬季ソチ、2016年のリオの独占放送権を獲得していたNHKはパラリンピックにおける報道を増やし、リオ大会の放送時間もロンドンの3倍以上に増やした。

WOWOWのパラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ「WHO I AM」はIPCとの共同プロジェクトだが、山脇が橋渡し役になっている。カヌー王者を取り上げた作品は2020年の日本民間放送連盟賞特別表彰部門において青少年部門の優秀賞に選出されている。

メディアに取り上げてもらうばかりでなく、オウンドメディア「パラサポWEB」、「OEN-応援」などを立ち上げて自分たちからも積極的に発信していく。写真家で映画監督の蜷川実花氏監修のタブロイド版フリーマガジン「GO Journal」も反響を呼んでいる。

山脇はビジネスのためにこの仕事をやっているのではない。

純粋にパラリンピックを、パラスポーツを応援し、社会を変えていく一助となりたい。その強い思い――。

パラリンピックに熱狂する明日を、そしてD&I社会の実現が進んだ明日を描こうとしている。

これは不可能なことなのだろうか。

できることを精いっぱいやる素晴らしさはパラアスリートから教わったこと。

Impossible(不可能)とI’m POSSIBLE(工夫すればできるようになる)のスペルは同じ。見方を変えれば、意識を変えれば、不可能は可能となるのだ。教材のタイトルにはその願いが込められているように感じる。

自分に、社会に、みんなに、そして貴方に呼び掛けている。

不可能を可能にする、I’m POSSIBLEを。

2020年10月掲載