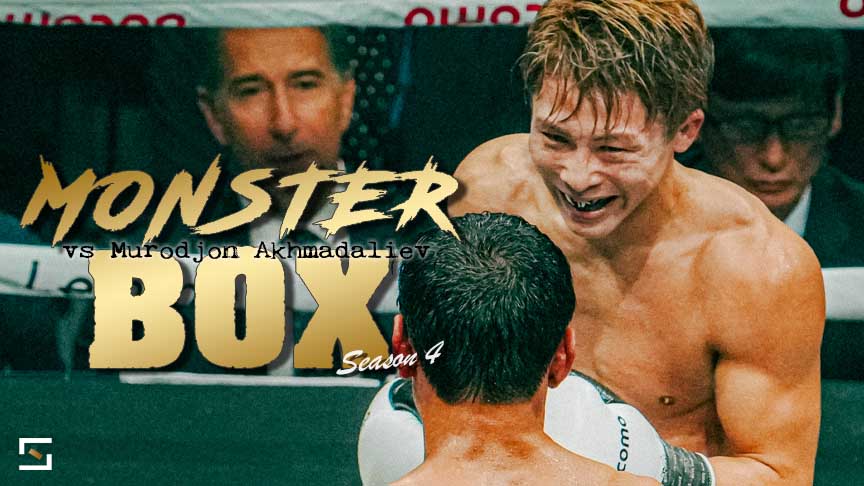

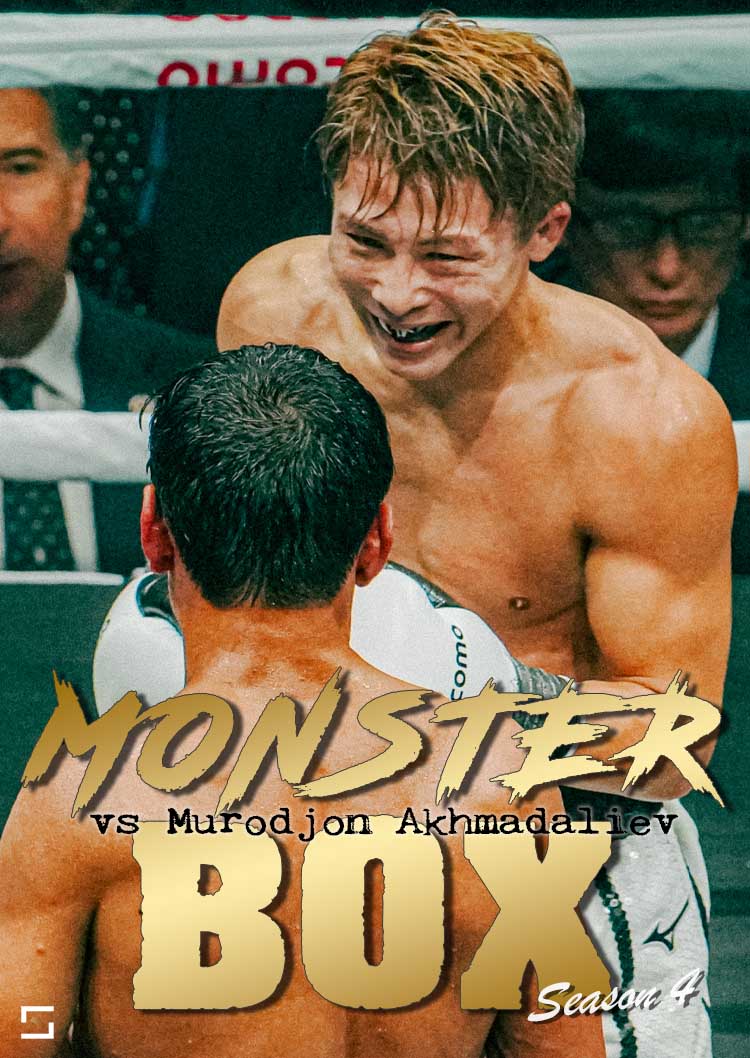

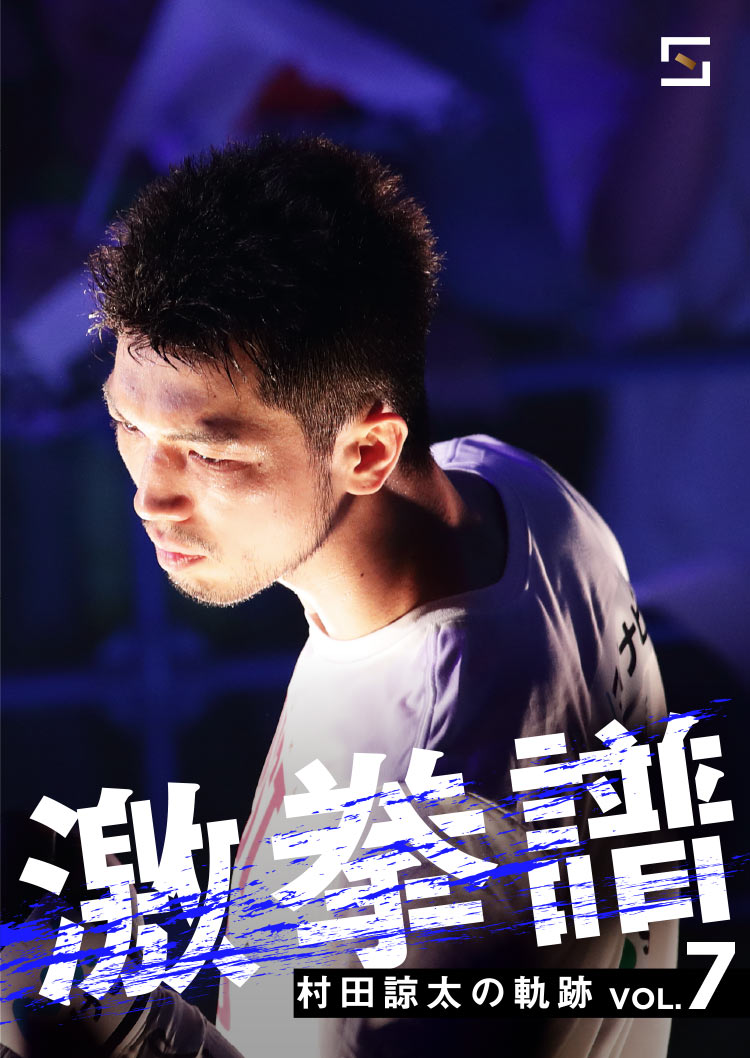

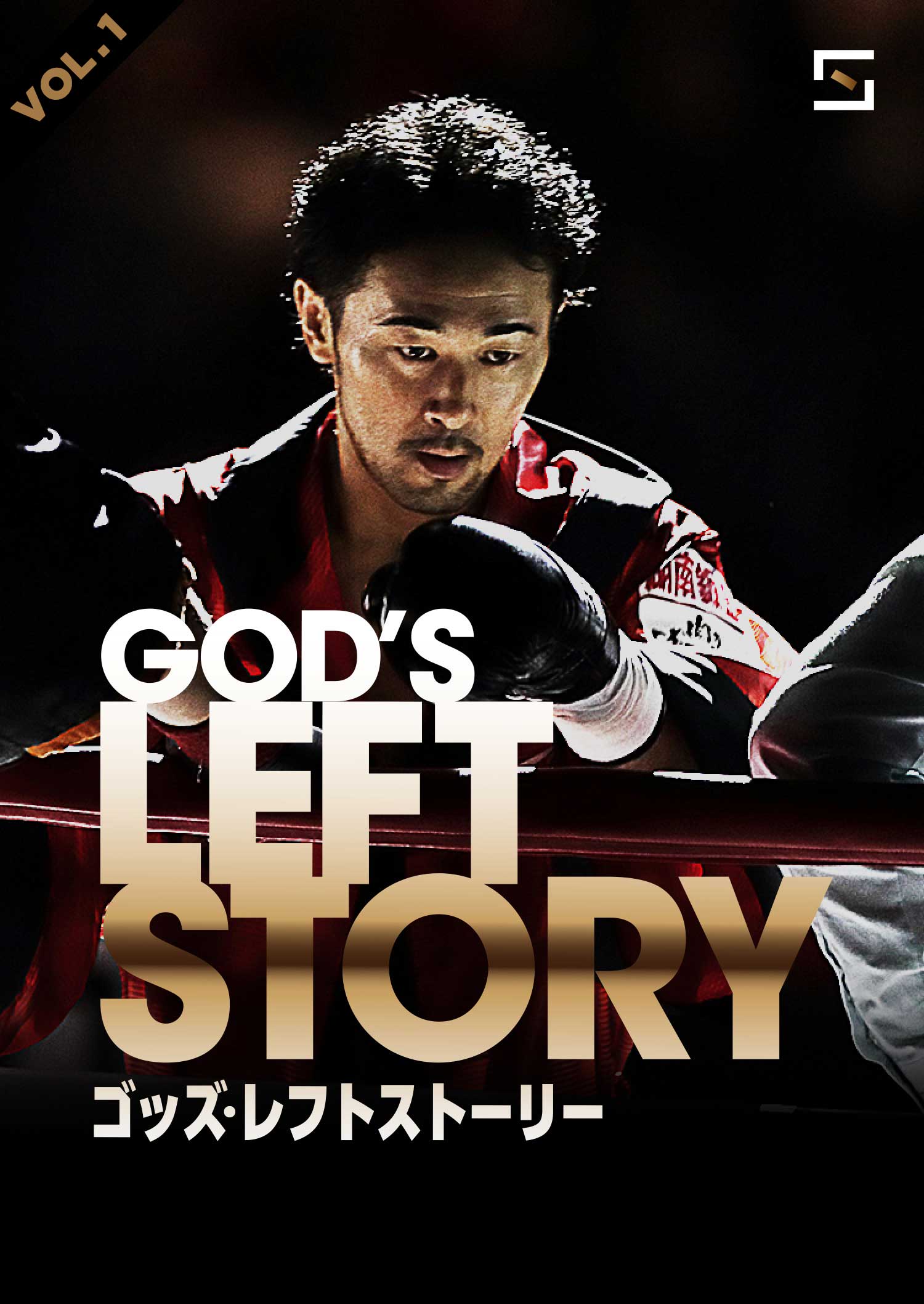

2019年12月23日、横浜アリーナ。

世界3階級制覇の“激闘王”八重樫東は、この日開催されるトリプル世界タイトルマッチのトップバッターに指名された。魂を揺さぶるファイトで我々のハートをつかんでやまない千両役者にとって実に14度目の世界タイトルマッチである。

世界王座陥落から2年7ヵ月の月日がたっていた。起伏にとんだ八重樫のキャリアの中でも、今回の大舞台を迎えるまでの2年7ヵ月は、とりわけ長く、険しい道のりだったと言えるかもしれない。

悪夢の初回KO負けから2年7ヵ月

2017年5月21日、八重樫はIBF世界ライト・フライ級王座の3度目の防衛戦でフィリピンのミラン・メリンドに敗れた。メリンドはよくまとまった高い技術を持つ好選手とはいえ、パワーや破壊力には欠け、与しにくい“曲者”というイメージでもない。八重樫は多少苦しんだとしても無難に勝利を収めるのではないか、と多くの関係者が予想していた。

しかし、蓋を開けて見れば、よもやの初回KO負けだ。メリンドにいきなり3度もキャンバスに叩きつけられ、何もできないままベルトを失ったのである。

八重樫は失意の敗北をのちに次にように振り返っている。

「あれはけっこうしんどかったんですよね。いろんなものが、あきらめがつきそうになったというか。試合が終わって、ジムに7ヵ月も、8ヵ月も行かなかったのはあのときが初めて。グダグダしてました。でも、何か残っているものがあったんでしょうね。自分に正直にいかないと後悔するというか…」。

辞めるのか、現役を続けるのか。

悩んだ末に出した結論は現役続行だった。復帰するにあたり、スーパー・フライ級に上げて、日本人選手初の4階級制覇を目標に据えた。18年8月の復帰第2戦では、同級で世界挑戦経験のある向井寛史との“テストマッチ”に7回TKO勝利。いつでも世界戦にチャレンジできる準備を整えた。

ところが、肝心のタイトルマッチはなかなか決まらない。王者側にはそれぞれ思惑があり、統括団体から指名試合の指令もある。ファイトマネーや試合の開催時期、開催場所、両陣営がすべて納得した上で契約は成立する。「やってください」とお願いして、「はい、やりましょう」とはなかなかいかない世界なのだ。

何度も世界戦をしている八重樫はこうした事情が理解できるとはいえ、「待つ」という作業は我々が思っている以上にストレスがたまるものである。

なえそうな気持ちをシャキッとさせてくれたのは、先輩世界王者、長谷川穂積さんの言葉だった。

「長谷川さんに『すぐ決まると思ってるでしょ?』って聞かれたんですよ。『思ってます』って答えたら、『オレもそう思っていたけど、決まらないときはなかなか決まらないから。でもがんばって練習を続けたほうがいいよ』って。それを聞いて覚悟しなくちゃいけないなと思ったんですよ。あの言葉がなかったら途中でちょっとダレていたかもしれない」

待ちに待った世界戦は想定外のフライ級

2019年秋、ようやく決まった世界戦は、当初目標としてたスーパー・フライ級ではなく、フライ級での世界戦だった。八重樫はミニマム級を皮切りに、2階級上げてフライ級、1階級下げてライト・フライ級、さらに2階級上げてスーパー・フライ級とめまぐるしく階級を変えてきた。

だからフライ級で問題はない? 答えは「ノー」である。

確かに八重樫はフライ級でWBC王座を3度防衛しており、最も力が発揮できる階級という見方ができた。一方で階級の変更はコンディション作りに多大な影響があり、命取りになりかねない、という考え方がボクシングでは常識だ。しかも八重樫がフライ級王者だったのはもう5年も前の話。本人でさえ「どうなるかはだれにも分からなかい」と答えるほどだった。

いきなりフライ級での世界挑戦が発表されたあとには、「八重樫の調子がすこぶる悪いらしい」という情報が耳に入ってきた。試合を3週間後に控えた12月3日、少し心配な気持ちで大橋ジムを訪れると、当の本人は予想外に明るい表情で私とカメラマンの前に現れた。

聞けば、4月の試合を終えてからはフィジカルトレーニングで体づくりに専念し、スパーリングは一切していなかった。そして10月にスパーを始めたところ、思うような動きがまったくできず、これが“不調説”となって漏れ伝わったのだという。

「いやもう、大橋会長も『大丈夫か?』って感じでしたね。でもその状態から今日までに少しずつ取り戻してきましたよ。力まずにぶん回す感覚もようやく戻ってきたところです」。

八重樫は自らの心理状態について次のように説明した。

「昔はいつもいいスパーをしなくちゃいけない、キレのある動きをしなくちゃいけないって思っていたんです。そしてできないとけっこうへこんだりした。それも大事だけど、切り替えることはもっと大事。井上尚弥は試合でも練習でもずっと強い。八重樫はスパーもまあまあ、たまにコンディションも崩す。試合ではけっこうムラがある。それでいいと思えるようになりました」。

達観しているわけではない。不安はある、試合を恐れる思いもある。でも、焦っても、じたばたしても、いいことはない。キャリアを通してもがき、苦しみ、体で覚えた教訓だ。

そう、八重樫は最初から激闘王だったわけでも、「自分は自分」と物事を割り切って考えることができたわけではない。キャリア初期のころ、のちの八重樫の姿を想像できた人はどれだけいただろうか。

2020年5月掲載