二宮 日本女子ラグビーの歴史を振り返っていただきたいと思います。日本ラグビーフットボール協会の公式サイトにも紹介されていますが、1983年に女子ラグビーのチームがほぼ同時期に東京、名古屋、松阪で誕生したのが、始まりとされていますよね。翌84年には東京の世田谷レディースが遠征してブラザー工業レディース(のちの名古屋レディース)、松阪レディースと試合をしたとあります。

香川 競技として本格的に始まったのは、1983年とされていますが、実際には、1983年以前にも、ラグビースクールのお母さんたちが、子供たちがラグビースクールで活動している時間に、お母さん同士でラグビーをしていたことも確認されています。1988年4月には「日本女子フットボール連盟」が設立されました。毎年11月23日に交流大会が開催されるようになります。そこからワールドラグビー(WR)の要請もあったとは思うのですが、日本ラグビーフットボール協会(JRFU)としても女子ラグビーをどう発展させていくか、日本女子フットボール連盟と協議していくなかで(組織を)統合する動きになったと聞いています。

二宮 こういう形は世界でもイレギュラーなのでしょうか?

香川 いや、日本だけではないですね。たとえばイングランドも女子ラグビーを統括する組織が別にあって、そこから統合になっているので。

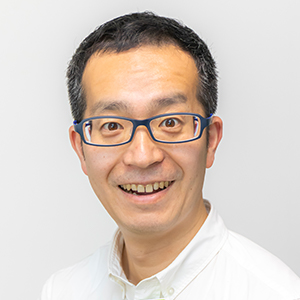

二宮 香川さんは早大を卒業され、企業に就職されたのちに2000年、職員募集の案内を見て日本協会に就職したとうかがっています。女子ラグビーとの接点はいつごろからだったのでしょうか?

香川 最初は経理に配属され、次に国際部に入ってから海外遠征のサポートを含めて女子の代表チームに関わるようになりましたね。私が関わり始めたころは7人制も15人制も、年に3,4回ほど大会直前に集まって合宿してから遠征先に向かうという感じでした。

二宮 女子ラグビーの強化に本腰を入れるきっかけが、やはり7人制がオリンピック競技となった2016年のリオオリンピックでしょうか。香川さんはチームマネージャーとして支えていきます。

香川 2010年くらいから7人制の本格的な強化がスタートとして1年のうち250~300日ほど合宿しました。代表のスタッフの数も一気に増えましたね。強化のためにはとにかく海外チームと試合をやりたかったので、たとえばオーストラリアに遠征したときは地域のクラブチームとも積極的にゲームを行ないました。急きょ、試合の話が来ても15人制と違って少人数になのでフレキシブルに対応できる。15人制なると移動の手配も大変ですが、7人制だと車を借りてサッと移動できたりするので。そういうやり甲斐もありましたね。

二宮 リオにおいてサクラセブンズは12チーム中10位という成績でした。

香川 代表チームの成績、順位というのは結局その国のラグビーにおける総合力で決まるんだなと感じましたね。特にオリンピックに出て、そんな実感がありました。単純にチームとして強いかどうかというより要はその国の女子ラグビーの仕組み、普及などすべてが関係している、と。1つの試合でも重要なポイントにおいて、どうしてそのプレーを選択するのか。レベルとか準備とか、そういうところに表れるんだなと思いましたね。

二宮 香川さんたちスタッフにとっても教訓を得られた大会になったんですね。

香川 そうですね。(大会後に)選手たちから話を聞くと、ラグビーそのものより、まずはフィジカル的なS&C(ストレングス&コンディション)をいかに上げていくかにフォーカスしていたと、結果的には選手側にそう受け取られてしまっていました。

二宮 次の東京は12位、昨年のパリは過去最高の9位でした。

香川 (成果が)出るまでには時間は掛かりましたけど、取り組んできたことがようやく形になりつつあるのかなと感じています。

二宮 香川さんはアイルランドに留学してMBA(経営学修士)を取得。そして2023年4月にDirector of Women’s Rugbyに就任されます。

香川 コロナ禍で1年ほど合宿できなかったんですよね。そのときにいろいろと考える時間ができて、女子ラグビーを何とかしていくには普及や認知の広がりといったところは自分がもっとできるんじゃないかと思ったんです。そのためにも勉強していく必要があると思って行動に移しました。

二宮 日本協会が発表した「女子ラグビー中長期戦略計画」を見ていくと、現役の選手たちからも意見を吸い上げているのも、いいことだと思いました。

香川 でもまだまだ足りないですよ。アクセスできたのは日本代表の選手であったり、トップレベルでプレーする選手であったりが主なんです。本来は、中学生や高校生といった育成年代の選手たちからも意見を聞かなきゃいけない。たとえばニュージーランドではそういった(育成年代の)声から、何に取り組むべきかを検討したりしていますから。

二宮 「中長期戦略計画」のなかでは、中学入学、大学入学などのタイミングで競技を離れてしまう「壁」があることも課題にしています。

香川 日常的にラグビーができる環境がないと、そうなってしまうということ。強い日本代表をつくることから手をつけていくという方法で間違ってはないと思うのですが、トップに行けない選手たちのケアが十分ではないから離脱者がたくさん出てくる。ラグビーを続けやすい環境を地域のなかでつくっていくところにもっとフォーカスを当てていくことが、次のステップだと思っています。

二宮 先ほど7人制の強化で時間が掛かるという話がありました。15人制のサクラフィフティーンも同じことが言えるのかもしれませんね。2019年にレスリー・マッケンジーHCを迎えて着実に力をつけていき、今年に入ってからも遠征で格上のアメリカに勝利を挙げるなど間違いなく強くなってきた。ただ、香川さんの言う仕組み、環境、育成を含めた総合力視点では、15人制の女子リーグがないことを含めて欧州と比べてもまだまだ。だからこそ「中長期戦略計画」をきちんと実行に移すことが大切になってきますよね。

香川 しっかりやっていきたいと思っています。競技人口も微増ではありますが、2023年度の5112人から24年度は5393人になりました。女性が気軽にラグビーをプレーできて、ウェルビーイングを感じられる世界になっていければいい。繰り返しになりますが、そのためにも全国に拠点となる場所を一つずつ確実につくって地域に根づいていくことを目指していきたいと考えています。

(終わり)

2025年8月公開

※試合写真は2025年7月26日、東京・秩父宮ラグビー場で開催された「太陽生命ジャパンラグビーチャレンジシリーズ」女子日本代表―女子スペイン代表