日本ボクシング界において彼ほどプロデビューで注目された人はいないだろう。

2012年ロンドンオリンピックのボクシング・ミドル級で金メダルを獲得した村田諒太はその11月後、カクテル光線が舞う東京・有明コロシアムで2回TKO勝ちを収めて初陣を飾った。のちの栄光をにおわすかのような「有明の衝撃」――。

力量を測るには、開始5秒で十分だった。

プロ30戦のキャリアを持つ東洋太平洋ミドル級の現役王者・柴田明雄がいきなりの相手で、それもゴールデンタイムで地上波の生中継、契約を交わした世界的プロモーター、ボブ・アラムの生観戦……。これでもかとのしかかる重圧を背負い、村田は堂々とその舞台に立った。

だがそんな周囲の心配をあざ笑うかのように、彼はゴングが鳴るや否や前に出ていく。その刹那、ブンと音がする右ストレートをかすらせ、現役王者をたじろかせたのである。

「パワーがあるぞってところを(最初に)見せておきたかったんです。(相手に)重圧を与える意味もありました」

自分に課せられた重しを、そっくりそのまま相手に渡してしまうような一瞬の駆け引き。体の強さ、パンチ力の圧倒的な差を誇示した村田は、フットワークで距離を取ろうとする柴田をジリジリと追い込んでいった。

1回2分過ぎに右ストレートを浴びせてダウンを奪うと、2回に入るともはや一方的な展開に持っていく。丸太を射抜くような強烈な右を見舞ったところでレフェリーが割って入った。

顔に傷ひとつなし。一発、返しの右をもらった際も「打っても意味ないぞと思わせるためにわざと」笑ってみせている。どこまでもしたたかな8分半の一人舞台であった。

デビュー戦ながら落ち着いた試合運びができたのも、アマの世界トップクラスとしのぎを削ってきた経験があったから。3回しかないアマでは最初の主導権争いが肝要になる。絶妙の駆け引きは140戦近く戦って築き上げた財産だとも言える。

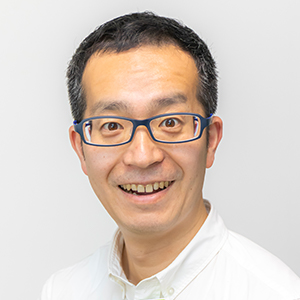

相手を追い詰めていくステップにも金メダリストの風格を垣間見ることができた。テレビ中継の実況席で見守った南京都高ボクシング部の先輩でWBC世界バンタム級王者(当時)の山中慎介は「プレッシャーの掛け方が実にうまかった」とうなる。そして言葉を続けた。

「村田は最初から最後まで自分の適正距離に持っていくことができていました。自分の距離だからパンチは当たりやすいし、圧力が半端じゃないので足さばきが得意なはずの柴田選手も逃げることができない。五輪のときも相手がへばってましたけど、柴田選手も普段の10倍ぐらい疲れる感覚だったんじゃないですかね」

このデビュー戦で披露したのは、何もアマ時代の経験値ばかりではない。プロボクサーとしての大いなる可能性を見せつける形にもなった。村田のマッチメークやトレーニングに全面協力している帝拳プロモーションの浜田剛史代表が振り返る。

「五輪前から村田を見ていますが、1年前はワンパターンな戦い方しかできなかった。くっついて中に入って、ボディーから顔面を打つだけ。でも(プロに転向してからは)正面、サイドに動いて攻撃ができるようになり、1回にダウンを奪った場面も、距離のあるところからの右ストレートをヒットさせた。戦い方の幅が広がっていることを証明してみせたわけです。こんなに飲み込みの早い選手を、私はほかにあまり見たことがありません」

鋭い左ジャブを当てて、すぐに右ストレートを繰り出す射程距離の長い速射ワンツーはプロ仕様の新たな武器だ。村田自身も「長い距離から打つパンチは効くんだなと思った」とあらためて手応えを実感した口ぶりだった。

トレーニングの拠点に置くラスベガスではあらゆるタイプのスパーリングパートナーと拳を交えて揉まれてきた。と同時にフィジカル向上にも地道に取り組んだ。自慢の右ストレートが空を切っても体勢が崩れることはなく、追撃のパンチを打ち込んでいる。

東洋王者に余力を残しての圧勝は、一見すると簡単な試合だったように受け止められてもおかしくはない。しかしデビュー戦ゆえのリスクは相当にあった。ヘッドギアのない初めての試合でグローブも12オンスから軽い10オンスに変わり、ルールも違う。ラウンド数もグッと増える。陣営には少なからず緊張感が漂っていた。

浜田代表は語る。

「成長しているのであれば、この日のような結果になることは想定してもいました。しかし、これはデビュー戦ですから、正直、蓋を開けてみないと分からない部分が多かった」

リング上では冷静沈着だった村田も、試合前々日までは眠れない時間を過ごした。見えない重圧とも戦っていた。だがこの程度の試練に打ち勝てなければ、世界の強豪ひしめく最激戦区のミドル級タイトルを奪うことなど夢物語に終わってしまう。金メダリストとはいえ、世界王者までのロードマップは常に格上の相手に勝ち進んでこそ成立するものだ。

東洋太平洋王者を圧倒したことで村田が少なくともアジアのトップに位置する実力を持っていることは分かった。しかし言うまでもなく、村田はその先を視野に入れている。

「ミドル級の世界一と比べたら、まだまだ僕は(スピードが)遅いなと感じました。でもデビュー戦ですから、すべてできるとは思っていません。客観的に見て、(ゲンナディ・)ゴロフキン(WBA王者)、(ピーター・)クイリン(WBO王者)とやって勝てるかと言えば勝てない。でも今は勝てないというだけで将来、勝てないわけじゃない。(北京オリンピック予選で敗退した)2007年のままなら五輪でチャンピオンになれないけど、成長したことで2012年にチャンピオンの座をつかめた。だから僕は、自分の可能性を感じている」

試合後、衝撃の余韻残るリングに祝福のために上がってきたボブ・アラムに彼はこう耳打ちした。シュガー・レイ・レナード、マービン・ハグラーらを擁して黄金の中量級を活性化させた名プロモーターの表情は、みるみるうちに緩んでいった。

「僕は世界チャンピオンになりたい。あなたとともに歩んでいきたい」――。

(表紙写真 高須力 記事中写真 山口裕朗)

2023年7月再公開