フットボール界が注目する若手監督、ユリアン・ナーゲルスマン。

1987年7月生まれのドイツ人指揮官は現役時代にブンデスリーガでプレー経験こそないものの、トーマス・トゥヘルの薫陶を受けてスカウトから指導者に転身。ホッフェンハイムのアンダー世代を率いて結果を残すと、2015年10月にトップチームに呼ばれて監督に。ブンデス史上最年少となる28歳での就任であった。奇跡の残留を果たしたことで高く評価された。

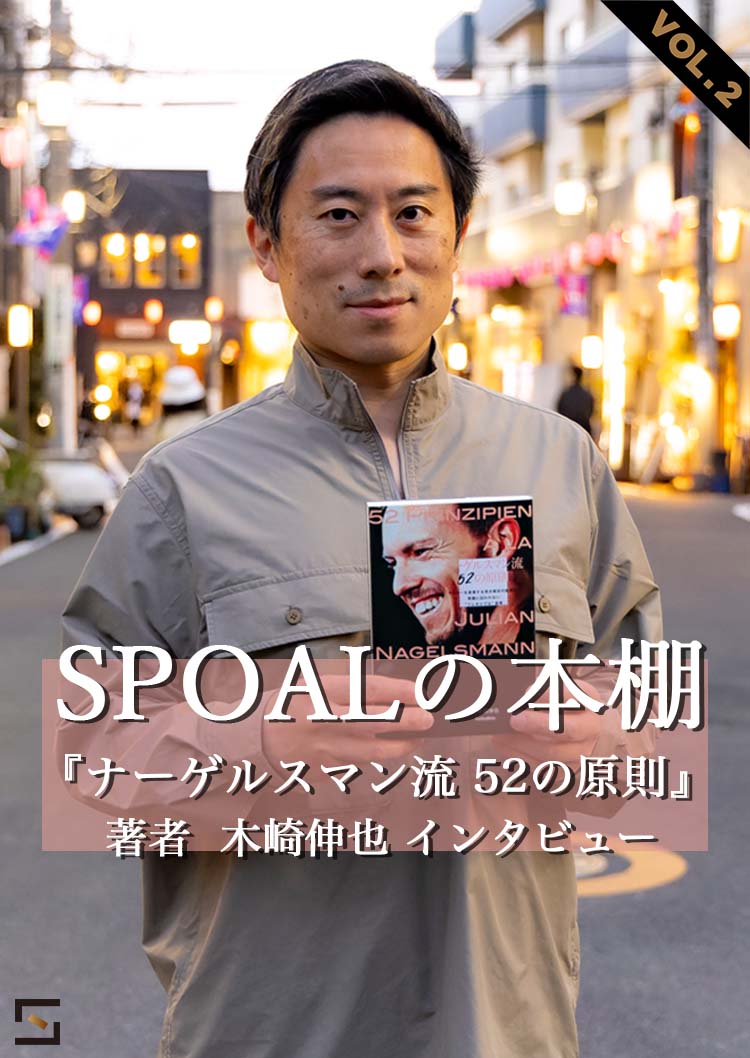

2017~18年シーズンにはチームを3位に導いてクラブ史上初めて欧州CLへの出場を決め、次に指揮を執ったライプツィヒでは欧州CLでベスト4に進出。ついにバイエルン・ミュンヘンから声が掛かり、2021~22年シーズンにブンデス優勝監督となった。日本のサッカーファンのなかでも彼に対する関心が高まり、ナーゲルスマンの戦術、哲学などを考察した「ナーゲルスマン流52の原則」(ソル・メディア)が2022年6月に上梓され、現在まで2度重版になるなど反響を呼んでいる。

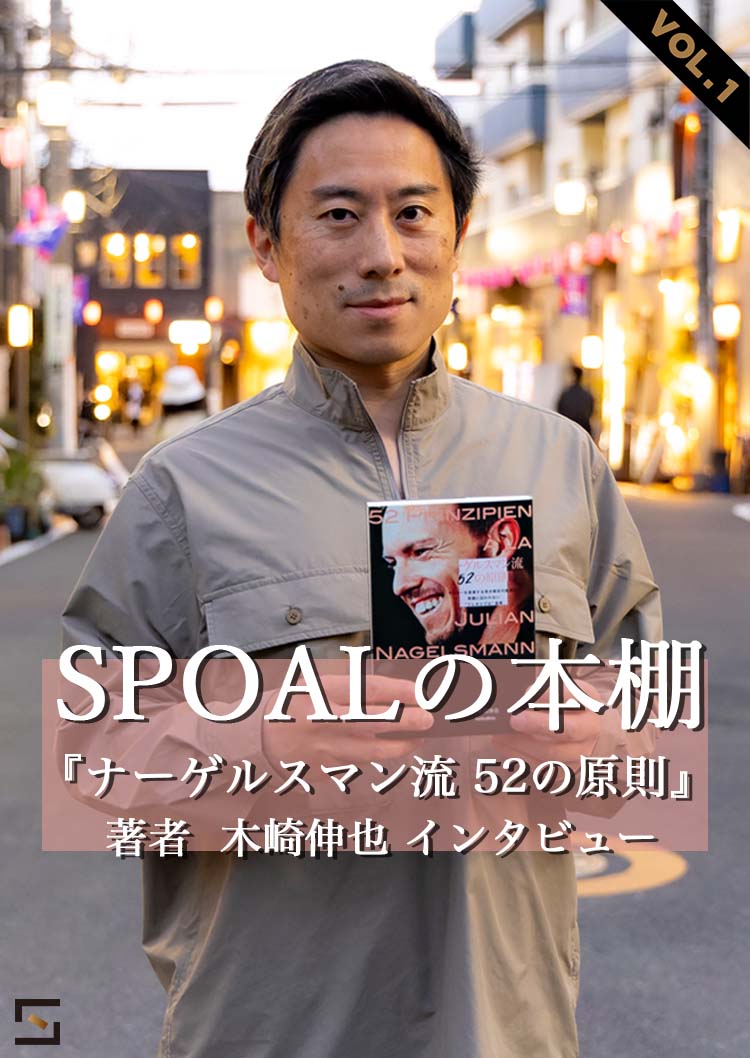

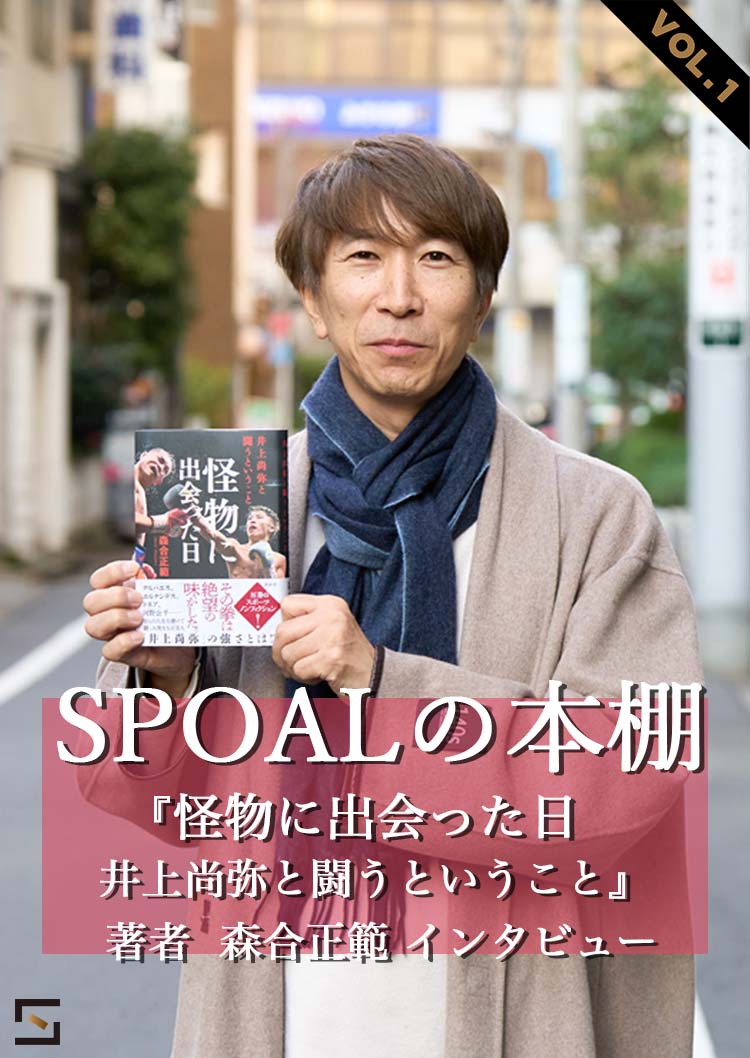

著者は「SPOALの本棚」ではお馴染みのスポーツライター、木崎伸也さん。「フットボールアルケミスト」(原作者)、「風間八宏の戦術バイブル」(構成担当者)に続いて3度目の登場――。

二宮 2022~23年シーズンはバイエルンの監督としてブンデス2連覇、欧州CL制覇の可能性もあったなかで、2023年3月下旬に、不可解とも言えるナーゲルスマンの解任がありました。このことは後でじっくりとうかがいたいと思います。

木崎 正確に言うと解任ではないんですよ。

二宮 えっ、どういうことですか?

木崎 ナーゲルスマンほどの監督ならすぐに獲得しようとするクラブが出てくるはずだと、違約金を得るために契約を残したまま。つまりクビにはしていないんです。

二宮 本書にもありましたが、バイエルンはナーゲルスマンを招聘する際、ライプツィヒに2500万ユーロ、日本円にすれば37億円くらい払っています。元を取らなきゃってことなんですね。

木崎 タダでは渡さないっていう。それにもし(後任のトーマス・)トゥヘルが結果を残せずに次の監督どうするってなったときに、ナーゲルスマンがまだ残っていたら復帰させることだって可能です。まあ、そんなことないでしょうが。

二宮 2022年6月に上梓された「ナーゲルスマン流52の原則」についていろいろと聞かせていただければと思います。出版する経緯から教えていただけますか?

木崎 サッカーの戦術をしっかり扱っているサッカーメディアの「footballista(フットボリスタ)」から提案があって、僕もナーゲルスマンにはずっと関心があったのでやってみようかなとなりまして。

二宮 ナーゲルスマンの戦術や哲学などを読み解く本。本人がメディアに残しているコメントや現地の報道を拾い集め、木崎さんが考察、分析していく、と。

木崎 ミュンヘンに住むスポーツジャーナリストの協力を得てナーゲルスマン、ヨシュア・キミッヒ、リュカ・エルナンデスに取材をしてもらったり、僕自身、ナーゲルスマンが登場するものを徹底的に調べたりしました。オランダで出版されている指導者向けの雑誌、スペインで出版されたナーゲルスマンの戦術本、練習動画……。そうやって1年くらい掛けて書き上げました。

二宮 試合も観ていかなきゃいけませんからね。時間を掛けたのは読んでいても伝わってきました。元々、原則がテーマだったのですか?

木崎 編集部からの提案は当初「ナーゲルスマンの言葉」だったのですが、構想を練っていくうちに原則のほうが〝キャッチー〟だとなりまして。ホッフェンハイム時代に彼は「31の原則」を公にして以降、増やしたり、減らしています。

二宮 「取材と分析の結果、ピッチ内の30個とピッチ外の22個の原則をまとめたものが本書である」と。

木崎 そうです。

二宮 原則を一つ紹介すると、最初に「最小限の幅」が登場します。ビルドアップではピッチを「広く」ですが、アタッキングのフェーズに入ると「狭く」。たとえボールを失っても、狭く=味方が近くに寄っているため、奪い返しやすくなる、と。図による解説も入っているため、非常に分かりやすく頭に入ってきますよね。

木崎 この「最小限の幅」は昨年のカタールワールドカップ、日本代表とドイツ代表の一戦でも見ることができました。

二宮 ドイツ代表はキミッヒを筆頭にマヌエル・ノイアー、トーマス・ミュラー、セルジュ・ニャブリ、ジャマル・ムシアラなどバイエルン勢がメンバーの多数を占めます。戦術はどうしてもリンクしてきますよね。

木崎 ドイツは「最小限の幅」にこだわりすぎて、前半攻めきれなかった印象です。墓穴を掘ったように感じましたね。風間八宏さんの見立てでは、幅を狭くするなら使える空間も時間も限られるのでプレースピードを速くしなければならないのに、それをしなかった。風間さんが監督を務めた川崎フロンターレ、名古屋グランパスでも起こり得たことで、「最小限の幅」と「速さ」はセットにしなきゃいけない。狭い幅ありきになってしまうのが、悪いときのバイエルンであり、ドイツ代表なんです。

二宮 戦術好きのサッカーファンはもちろんのこと、こういった戦術的原則は、日本の指導者もとても参考になるんじゃないですか。

木崎 日本サッカー協会の反町康治技術委員長からは人づてに「面白かった」と伝えられました。あるJリーグクラブのクラブハウスにも本が置いてあるのを見かけたとも聞きましたし、そういった意味ではナーゲルスマン自体が〝キャッチー〟で、多少なりとも日本指導者にも反響があったのなら嬉しいですね。

二宮 原則をしっかりと言語化している印象を受けました。外国の言葉を日本語に訳す場合、適した言葉を探すのが難しいとも聞きます。「最小限の幅」もそうですが「残留守備」「ボックス占拠」など、フレーズがぱっと頭に入ってきます。

木崎 直訳で大丈夫でした。というのもナーゲルスマンがそれだけしっかりと言語化できているからだと思います。

二宮 ホッフェンハイムでホップ、ライプツィヒでステップ、そしてバイエルンでジャンプというイメージを僕も持っていました。ただ2年目の2022~23年シーズン、ブンデス、欧州CL、DFBポカールの3冠を狙える位置にいながら、監督交代の憂き目に遭ってしまいます。インタビューの後半は書籍の話からちょっと外れてしまいますが、木崎さんの見解をうかがいたいと思います。