黄と黒の「タイガー」がタックルで相手に襲い掛かる。

泥臭く、激しく、我慢強く。

日本ラグビーのルーツ校、慶応義塾大学ラグビー部(正式名称は慶應義塾大学體育會蹴球部)が、元日本代表で同校のスター選手であった栗原徹監督のもと復活に近づいている。

就任2年目となった2020年シーズン。関東大学対抗戦を制した明治に唯一土をつけ、最終戦では帝京にも勝利して前年に出場を逃がした大学選手権の舞台に3位で戻ってきた。その準々決勝では対抗戦に続いて早稲田に敗れてしまったが、進むべき方向性は間違っていないのだと知らしめることができた。

大学スポーツは1年ごとに部員が大幅に入れ替わっていく。それでもマインドはつながっていく。前年、早稲田に負けて大学選手権出場が断たれながらも最終戦で帝京に勝利した意味を、栗原はこう強調する。

「改善しようと努力して、最後に帝京に勝つことができたのは大きかったですね。努力すれば報われる。その経験が次のシーズンに結びついたところはあると思います」

前年があって今年がある、そして次の年がある。

積み上げてきたものが、タイガー軍団のキバを磨き上げている――。

2020年シーズン最大のトピックになったのが、明治戦の勝利であった。

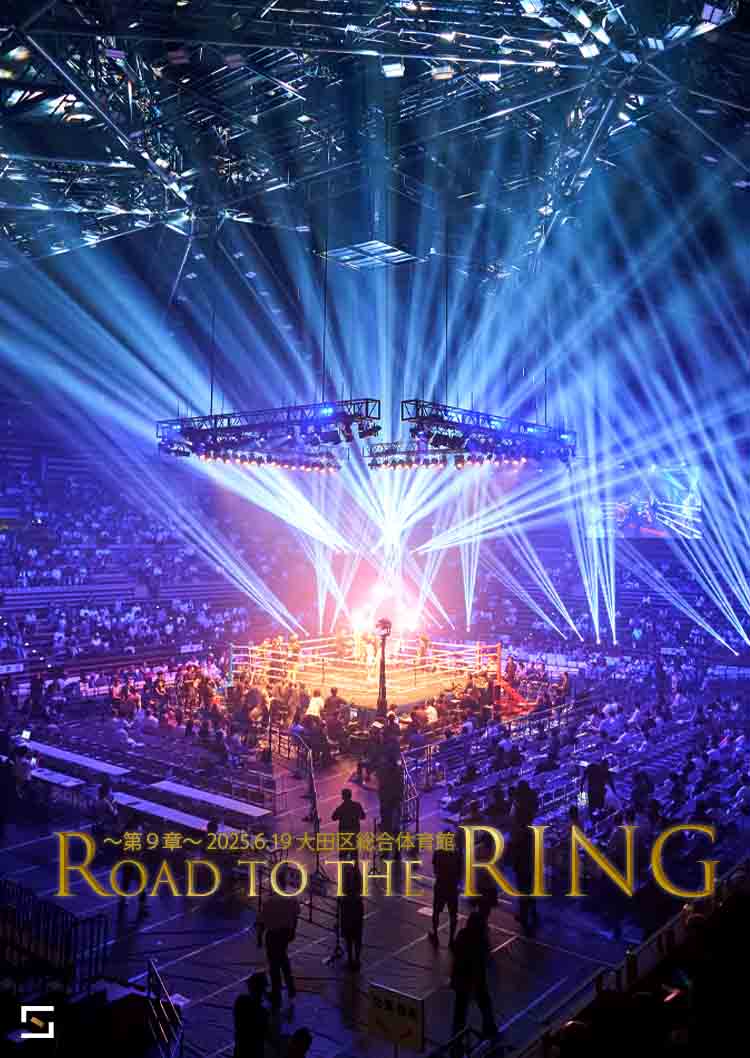

11月1日、東京・秩父宮ラグビー場。

前半は3-7で折り返したが、後半17分にラインアウトからのドライビングモールでトライを挙げて、コンバージョンも決めて勝ち越しに成功。だが地力ある明治に逆にトライを奪われて、再びリードを許した。

10―12からスコアが動かない。まさに一進一退の攻防。タイガー軍団は追撃を許すところか、もう一度押し返していく。最後の最後、連続攻撃から相手の反則を得てPGのチャンスがやってきた。

スタンドから指示を送っていた栗原はこの瞬間、席を立った。コーチやスタッフと握手を交わして、スタンドを離れた。

勝利を確信したわけではない。それなのに見届けようとしなかったのはなぜか――。

栗原は静かに振り返る。

「PGが外れても2点差負けじゃないですか。前年は3-40で凄い負け方をしていましたから、よくここまで成長したな、よくここまでやったなって。もしPGを外して負けたとしても、頑張った彼らを評価してあげたい。そう思って、PGを狙うとなったときにコーチたちと握手をしてからエレベーターに乗りました。だからPGが決まったかどうかは見ていません。下に降りて、通路を抜けたらみんなが喜んでいたから、ああ、勝ったんだな、と。それはもう、うれしかったですね」

内面の思いを、表情に出すことはしなかった。

その表情を見たコーチの三井大祐が近づいてきた。

「明治に勝って喜ばないって、どうかしたんですか?」

そりゃそうだ。こんな劇的な勝ち方、それも明治が相手なのだから。

喜ばない理由がそこにはあった。リザーブの8人のうち、2人を起用できなかったからだ。歓喜の輪を背に、指揮官はその2人のもとに向かった。

「起用できなくて、申し訳ない」

率直に詫びると、こう返されたという。

「緊迫した試合の状況で使えないと思われる自分のパフォーマンスが悪いんで。また次、頑張りますから」

起用しなかったからと言ってイチイチ詫びる大学の指導者がどれほどいるだろうか。見つけるほうがきっと難しい。

部員と目線を合わせ、コミュニケーションを大切にしてきた栗原だからこそ。ただここには現役晩年で味わった彼自身の経験が活かされている。

ずっと表街道を歩んできたスター選手。栗原にはそんなイメージがあるのかもしれない。創部100周年となった1999年度、上田昭夫監督のもとで大学日本一を果たし、強豪サントリー・サンゴリアスで活躍。日本代表では27キャップを誇る。精度の高いキックと抜群のスキルで人気を呼んだ。

だが2008年にトップイースト(2部に相当)のNTTコミュニケーションズ・シャイニングアークスに移籍。当初はサンゴリアスとの環境の差に戸惑ったこともあった。

「環境はガラリと変わりましたね。秩父宮で試合をするのが当たり前だったのに、公式戦を練習場でやったり、練習着は洗ってもらうのが普通だったのが、自分で家に持って帰ってやらなくちゃいけなくなったり。それも車移動が禁止でしたから、練習着を詰めたリュックで電車に乗って。やっとの思いでトップリーグに昇格できても、今度は入れ替え戦が待っていて、最終的にはそのチームでなかなか出られなくなりましたからね。確かに輝かしい道も歩かせてもらいましたけど、そうじゃないところも経験しましたから」

泥水をすすってきた。

現役最後のシーズンとなった2013~14年シーズンは、なかなか出場機会を得られなかった。35歳のベテランはそれでも走って、体をぶつけて出場を目指した。リザーブに入りながらも4試合連続で起用されなかったこともある。ラグビーの場合、リザーブ8人も合わせて全員で戦っていくのがスタンダード。さすがに「4試合連続出番なし」は心に重くのしかかったが、それでも次の試合に目を向けようとした。

そのつらさを、チームに貢献できていないもどかしさを肌で知っているから、チームを称えるよりも先に、出番のなかった彼らにアプローチすることが栗原にとっては優先事項だったのだ。

だが、その後にも笑顔があったわけではない。

勝って手放しで喜んだら、それで終わってしまう。勝ったら、続けて勝たなくちゃいけない。逆に気を引き締めなくちゃいけない。

明治に勝ったときも、厳しい表情のまま「これからが大切だ」と伝えた。

帝京に勝った後もそうだった。この試合も明治戦と同様にロスタイムで勝ち越して劇的な勝利を収めている。

「試合が終わってストレッチをやっているとき、学生たちはワイワイしゃべって盛り上がっているんです。あの場面は、やばかったなとか、良かったなとか。僕は敢えてそこに入っていきません。むしろ学生から離れておく。何分後に集合とだけ伝えておいて、極力、部員たちとは離れておくんです」

そして全員を集めた際に、彼は厳しい視線を向けてこう伝えた。

「去年は出られなかった選手権に、今年は出ることができる。それなのに京産に負けてすぐ終わったら、一体なんなの慶応ってなる。そうなりたくないなら、きょうからしっかりリカバリーしよう」

勝ったら厳しく、負けたら励まして。

実は栗原のこのマネジメントには、お手本となる人がいた。

2021年8月公開