「そんなに沢木耕太郎が好きなら『若き実力者たち』はぜひ読んだほうがいいよ」

もう25年以上も前、大学生のころだから誰に言われたかは覚えていない。将来スポーツライターになりたいと思ってスポーツノンフィクションや「Number」を読みまくっていたのか、そういったものに影響を受けていずれスポーツライターになりたいと思っていたのかは分からない。スポーツライターになる入り口としてメディアへの就職を考えつつも、一般企業への就職活動もやっていた。夢と現実。その間に揺れていたと言うと、ちょっと違う。

要は、就職が近づくと夢よりも現実に向くのが当たり前だと、22歳の僕は勝手に思い込んでいた気がする。それが子供と大人の境界線なのかも、と。

スポーツを扱った作品を読むようになったのは山際淳司さんがきっかけだった。

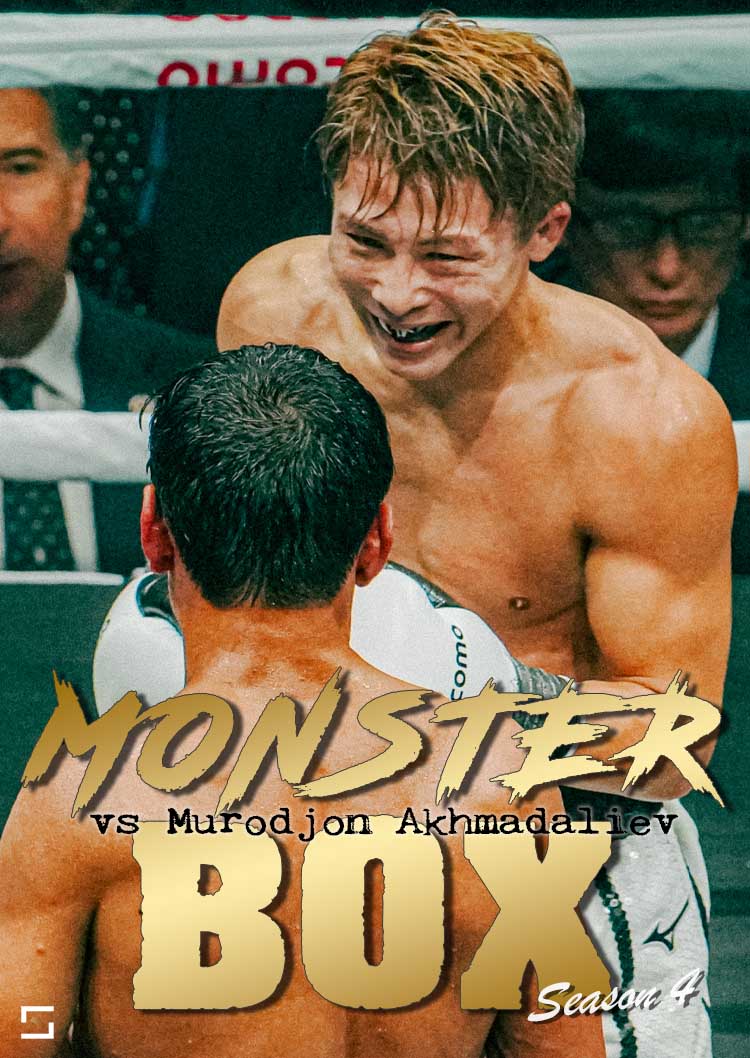

「スローカーブを、もう一球」「逃げろ、ボクサー」など読みやすさと分かりやすさがあって、違う角度からスポーツを照らしていく筆致にも惹かれた。ちょっと遅れて、沢木作品を読むようになる。カシアス内藤を題材にした「一瞬の夏」にはまるのは、読む前から分かっていたような気がする。その後に「深夜特急」を読み込んで、僕は脳内旅行を楽しんだ。

確か就職活動中だったと思う。誰から勧められた「若き実力者たち」を手にしたのは。

1973年9月に文藝春秋より発行された、沢木さんの単行本デビュー作。僕が生まれた翌年に、世に出た本である。

尾崎将司、唐十郎、河野洋平、山田洋次、小沢征爾⋯⋯。プロゴルファー、劇作家・演出家、政治家、映画監督、指揮者など様々なジャンルから12人「若い実力者」を、沢木さんが描いた作品。あとがきに当時25歳の沢木さんは、≪これは「若者論」でも「実力者」でもない。強いて名づければ「人物紀行」とでもいうべきものであろう≫とつづっている。

彼らの人生に触れ、情熱の素をたどろうとする。

ときにノンフィクションで、ときにモノローグで。

沢木さんの「人物紀行」にグイと引き込まれた。学生運動家で日大全共闘議長、秋田明大の章は何度も読み返した記憶がある。日大生だった僕は、過去に日大闘争があったことは知っていても、象徴的な存在となる秋田がどう突き動かされていったかまでは理解していなかった。ならばこれを読んで、わかったのかと聞かれたらそうでもない。

心に残ったくだりがある。冒頭に出てくる秋田の告白。

≪じゃあテメエにとっていったい日大闘争はなんだったのか。そう問われたら困るんだな。少しもわからないからね≫

やっている人がわからないなんて。

そんなことを思ったような、思わなかったような。

沢木さんはその人の足跡を旅していくと同時に、心のうちを旅していた。秋田明大という人の本質を、沢木耕太郎というフィルターから見せてくれていた。

人の生き方を通して自分を見ようとする。読書とはそういうものだと思ったりもする。

あのころ自分の未来を先の先まで見ようとしなくていいんじゃないかと思った。

「俺はスポーツライターになる!」と「ONE PIECE」の主人公のように思わなくたっていい。どうしたいか分からないんだったらそれでいい。あの本に出会って、自分の答えが何となく見えた気がした。それは、別に答えを見つけなくていいという答え。秋田だけではなく、12人の「若き実力者たち」はみな自分を探しているようにも思えた。

若いってそういうことだよね。

なんて、勝手なもう一人の自分がささやいていた。

はっきりしなくていい、だからグレー。

「若き実力者たち」のデザインは表紙が白、裏が黒。そして太陽の光が射すモノクロの風景写真と、若き沢木さんのプロフィール写真もモノクロ。何となくのグレーを醸し出すこの本がささやいているようにも感じた。

僕はその後スポーツ新聞社に入社して記者となり、退社後は「Number」で契約編集者になった。自分の道を歩もうとしたら、結果的にそうなった。

今から10年前の2011年、僕は初めて沢木さんに会うことができた。ボクシング特集「拳の記憶」において巻頭プロローグを執筆していただき、刊行後に編集スタッフと一緒に食事をする機会があった。

久しぶりに、ドがつくほどに緊張した。人生のアドバイスをくれた人だと勝手に思い込んでいるのだから。

僕が書いた記事にも感想をいただいた。

「すらすら読めるんだけど、引っ掛かりがないのかなって思うね」

それは今も大事に心に留めている。

テクニック的なところではない。その人を描くときに、自分の心に何が引っ掛かったかを示さなければ、読む人にも引っ掛からない。

そう、僕は解釈している。

あのころのグレーがあって、スポーツライターを職業としてやっている自分がいる。

今が何色かなんてわからない。

いや今もなおグレーなのかもしれないが。

2021年2月公開