アラサーが近づき、円熟期に

フェンシングを嫌いになりたくない。

つまり、嫌いに向かっているのを食い止めるために、休養期間を自ら設けることにした。

そんな折、2つ年上で仲のいい卓球の福原愛と電話で話す機会があった。

言葉を大事にする人は、思いがけない言葉にズシンと心に響くときがある。ロンドンオリンピックの「しがみ取る」のように。

福原は何気なくこう言ったという。

「三宅くんは、フェンシングを好きだってもっと言ったほうがいいよ」

嫌いなわけねえじゃん。そう思いつつも、確かに口に出して「好き」と言ったことはなかった。意識して、「好き」と言ってみることにした。フェンシングをやりたくなってくるから不思議だった。

たまたま、福原の言葉を受けて「響いた」のか。

いや違う。基礎体力を維持するトレーニングは続けていたし、次の自分に向かうヒントを欲していた。その思いが、福原の言葉を引き寄せたのではなかったか。

練習を再開して2016年11月の高円宮杯ワールドカップで実戦復帰。決勝トーナメント1回戦で敗れてしまったものの、競技に前向きになっていく自分がいた。2018年11月のワールドカップは個人戦で7位に入る。世界ランキングの順位もロンドンオリンピックのころに近づいていくようになる。

団体の日本代表にも復帰。翌年のアジア大会では日本にとって10年ぶりとなる優勝を果たした。カウンターに磨きを掛けつつも、先制攻撃を含めて己のスタイルを多少なりともアレンジさせてきた。「グーに対してチョキしか出せない」なら、相手にパーを出させるように持っていけばいい。アラサーが近づいてきて心身ともに円熟期に入った。

目指すは東京オリンピック。そしてメダル。

しかし新型コロナウイルスの影響によって1年後の延期となってしまう。大会のみならずフェンシングの練習も完全にストップした。

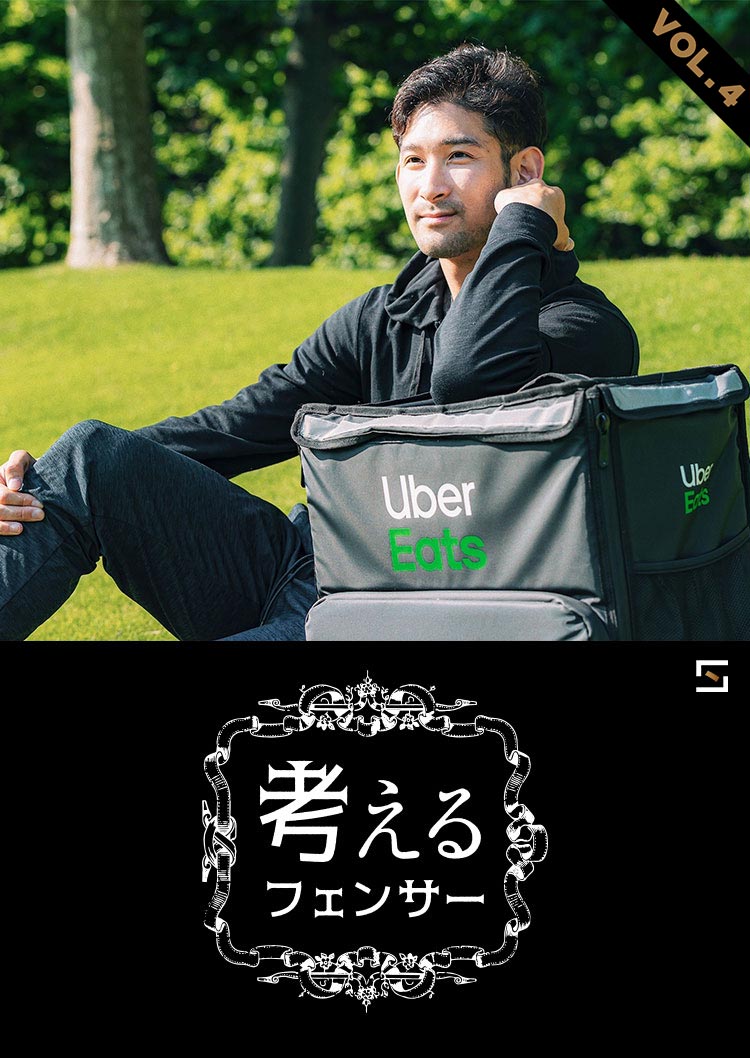

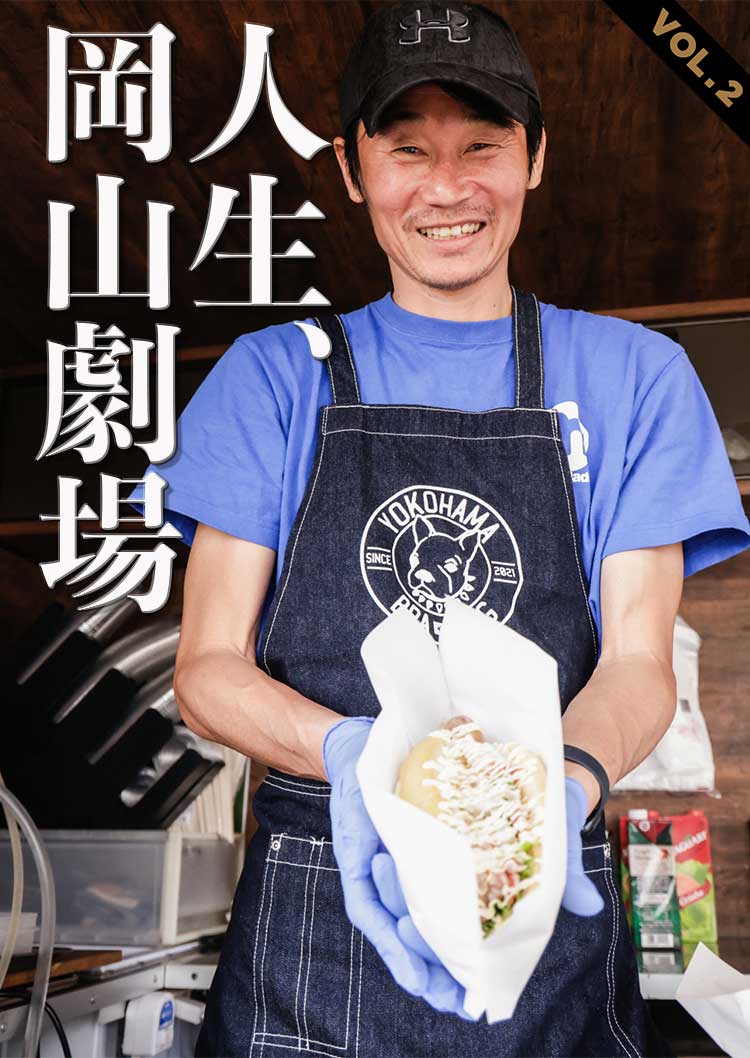

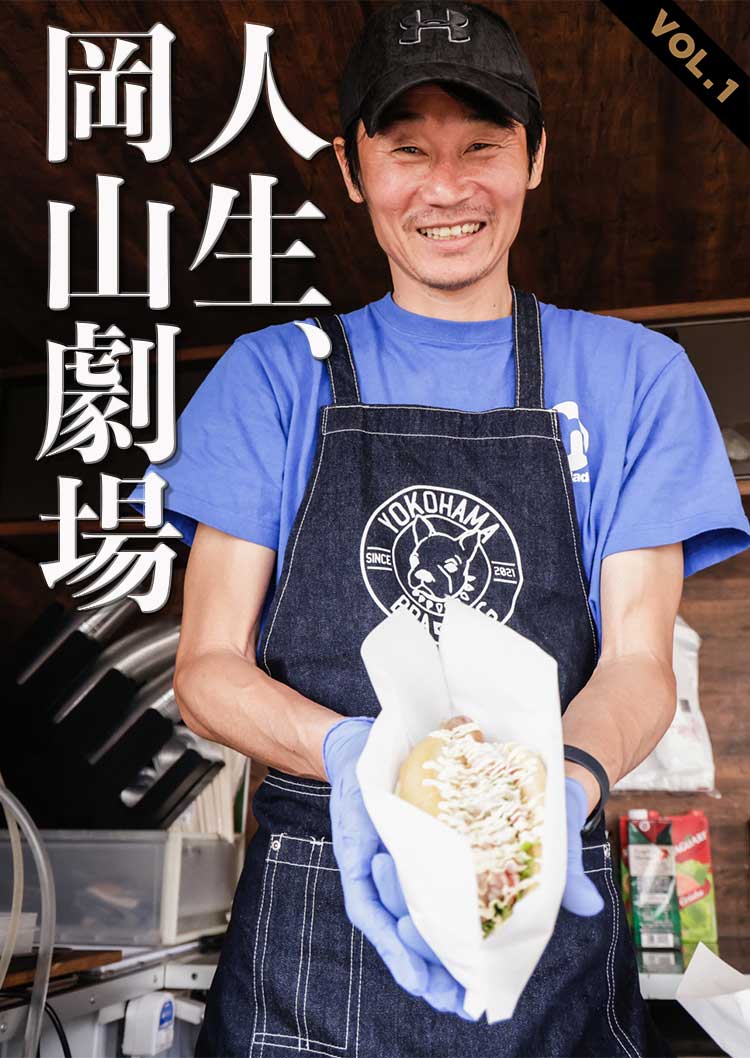

リオオリンピック後は就職していた企業を辞めて、個人スポンサーをつけて活動を続けてきた。だが「フェンシングの試合がない以上、スポンサーに結果でリターンできない」という思いもあり、契約更新のオファーを自ら保留している。年間300万円ほど掛かる遠征費を稼いでいくには、行動を起こさなきゃいけない。考えたうえでの結論が、ウーバーイーツ配達員のアルバイトであった。

「自分はどういう人間なら応援してもらえるんだろう、と考えたうえでの行動でした。唯一立てられる目標が『無理なく練習に復帰する』こと。体力、筋力の低下を最小限に抑えて感染リスクを避けるにはウーバーイーツが一番いいと思ったんです」

実はアルバイトを始まる前にも、福原から連絡があったとか。

「やめたほうがいいんじゃないの。ケガのリスクもあるんだから」

周りからはそういうふうに見えるのかと思った。福原の助言を有難く受け取りながらも、父から譲り受けた古い自転車でアルバイトを始めた。

世間的に「メダリストがコロナ禍によってアルバイト」の衝撃は大きく、いろんなメディアに取り上げられた。海外の通信社も取材に訪れ、世界にいるウーバーイーツ配達員から激励を受けているそうだ。

考えるフェンサーは、ある本と出会っていた。

ドイツの社会学者であるマックス・ヴェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義への精神」。この難しい本と東京オリンピックを結びつけることになる。

三宅は言う。

「凄くかみ砕いて言うと、人間が亡くなったら天国か地獄かあらかじめ決まっているというカルヴァン主義の予定説があって、人間はどっちに行くか知らされていない、と。人はどっちか分からない恐怖と天国に行きたいがための行動を取るのだと。この状況って、今と重なるなって思ったんです。(新型コロナウイルスの)状況によっては本当に1年後に行なわれるかどうか分からないところもある。オリンピックで勝つことを天国だとすれば、そのための行動を取らなければならない。競技がストップしていても、やれる範囲でトレーニングをしていかなきゃいけないし、遠征費を稼いでいかなきゃいけない」

「僕の本棚って頭のなかにあるんです」

思考が整理できれば、より邁進できる。

彼は慶応義塾大学哲学科の出身。己の思考とフェンシングを重ね合わせながら、自己研さんの日々を送る。

「哲学は大学で勉強して本当に良かったなって思えるんです。難しいし、答えなんか出ません(笑)。ただ哲学史を見ていくとその時代に則った考え方が出てくる。フェンシングもそうなんです。時代とルールのうえに則って、フェンシングのスタイルというものがある。歴史のなかで主張が出てくるんです。勉強していても哲学は面白い。それは今も変わらないですね」

ただし、刹那的な判断が求められる競技だけに考えすぎは禁物だ。「フェンシングの奥深さを考えるというのは、陥っちゃいけないところ。あまり知らないほうが強くなれる」とも言う。

三宅には読書家のイメージがあるのだが、本人は「なかなか一冊読めたことがない」と苦笑いで否定する。

ただ彼らしいのは本の目次を把握しておくこと。自分の興味がマックスになったときに目次を思い出して、その本を引っ張り出す。

「僕の本棚って頭のなかにあるんです。目次を読むだけで〝こういうことが言いたいんだろうな〟って大体分かりますから」

目次という点をつなげて線とする能力。

それはフェンシングとて同じかもしれない。

点をつないでいくことで、その線の先にあるものを予測できるし、逆算できる。

次の点とは、そう、東京オリンピック――。

「勝てると思っているから、ウーバーイーツの配達員もやっている。コロナの影響で止まっている状況はあっても、その影響で面倒くさいことがいろいろあったとしても、それこそ所ジョージさんじゃないですけど、楽しんでやっていけると思っています」

明るい陽射しが、三宅の表情に注がれていく。

考えて、考えすぎず、ただ思考は止めず。「ピストの上の哲学者」は思うままに突き進む――。

考えるフェンサー 終わり

2020年6月掲載