心に溶け込んだ「しがみ取れ」

ロンドンオリンピックに向けた男子フルーレ団体のメンバー争い。

いや三宅諒に当初、争う気持ちなどなかった。前回の北京オリンピックで銀メダルを獲得した太田雄貴を筆頭に、ランキング上位の千田健太、そしてベテランの福田佑輔、市川恭也という鉄壁のチームが、そのままロンドンで戦えばいいとも思っていた。チームとして世界で結果を出してきており、ロンドンがチームの集大成になることに異論などなかった。

しかし周囲はそう見ていなかった。高2で世界ジュニア・カデ選手権を制して成長を見せる三宅は慶応義塾大学2年時の2010年からナショナルチームに入るようになり、翌年1月のワールドカップフランスで優勝を果たす一員となる。オリンピックを意識するなというほうが無理な話になってくる。

「(ナショナルチームに)入った当初は自分を〝異物〟のように思ったし、やりにくさを感じたところはありました。先輩たちを蹴落としたいとかそういう気持ちもないですよ。ただ、何もできないヤツとは思われたくないから、結果はしっかり出さなきゃいけない。その自信はありました。ただ、(メンバー争いとなる)時期的にはかなりしんどかったなという思いがありますね」

結果、1つ年上の淡路卓とともにオリンピックのメンバーに選ばれ、ベテラン2人が外れた。先輩たちの思いを背負い、彼はフェンシング男子日本代表としては史上最年少の立場で大舞台に立つことになる。

個人戦は初戦敗退に終わった。

オレグコーチも「誰だアイツをロンドンに連れてきたのは」と思わずこぼしてしまうほど、三宅の調子は悪かった。次の団体戦に向けて、身も心も切り替えなければならなかった。三宅以外の選手も個人戦でメダルを取れず、重い雰囲気がチーム内に流れた。

そんなときにリーダーの太田が言葉を発した。

「しがみ取るぞ!」

そんな日本語ないでしょ。

最初はそう思った。だがすぐに違和感は消えて、心にスッと溶け込んでいくことに気づかされる。

太田には大会前「腹を括れ」と言われていた。その言葉と向き合ってみたが、今ひとつピンと来ていなかった。

「腹を括るってここ(自分)の話じゃないですか。覚悟を決める、背水の陣も同じ。でもしがみ取るは、それらの言葉と違って簡単なんです。なぜなら対象があるから。相手から、しがみ取ってしまえばいい。ここが感動点でした、僕の(笑)。そうなんです、目の前に相手に勝ちゃいいんです。日本語としてはおかしいかもしれないけど、太田先輩の心の底から出てきた言葉だったし、あの場に一番ぴったりだった。あの言葉を生み出した太田先輩のカリスマ性とリーダーシップは凄いなって思います」

相手から、しがみ取れ。

相手にしがみついてでも、勝利をもぎ取れ。もっと大雑把に言うなら、何としても勝て、になるだろうか。

三宅だけでなく、全員の気持ちが一つとなった。

日本は準々決勝において中国を45-30と快勝し、銀メダル以上が懸かる準決勝ドイツ戦に臨んだ。団体戦のルールは1チーム3選手が相手3選手と戦い、9試合のうち45ポイントを選手したチームが勝利となる(届かない場合はポイント数の多いほうが勝者に)。1つの試合は5ポイント先取、または3分経過によって、次の試合に移ることになる。

第3、5、7試合に登場した三宅は得意のカウンターが冴えわたり、いずれの対戦でも相手よりポイントを上回った。このときまで世界選手権を4度制しているヨピッヒとの対戦も3-2でリードした。まさに「しがみ取る」を体現した。

「中国との試合でもそうなんですけど、相手はどうこうと言うよりも、目の前にいるこの人から点数を取ってやるという思い、それだけでしたね」

剣の先に、魂を宿す

オレグコーチが授けてくれた、大事なこと。それは「突く」。

理論派であり、戦略家であり。思考を働かせて駆け引きしながら勝利に持っていく力が三宅の強さだと言っていい。だから「しがみ取る」が自分のなかでハマった。

と同時に理論や戦略とはかけ離れて、「突く」に全神経を注ぐべくメンタルを最大限に高める術も心得ていた。

「剣の先に、魂を宿そうとしていました、ずっと」

これも「しがみ取る」の一つかもしれないが、むしろ内面の力を高めているようにも受け取れる。外(相手)を見ることで、中(自分)が見える。そんな感覚を、あの大舞台でしっかり己のものとしたのかもしれない。

「心のなかで〝魂、宿れ〟って念じていました、超スピリチュアルですけど(笑)。でもこうやると相手が入ってこれなかったりするんです、不思議と」

なぜ、魂が宿せたのか?

そう問うと、三宅はすぐに答えを返してくれた。

「疑わないことだと思うんです。何それって思ったら(気持ちを)こめられない」

しがみ取る。

そのために5ポイント先取が第一義ではなく、リードして次に渡していくこと。やるべきことが明確なら、疑わなくていい。そして全身全霊、練習に打ち込んできた自分を疑わなくていい。疑う余地は一片もない。だからこそ〝魂、宿れ〟が発動できた。

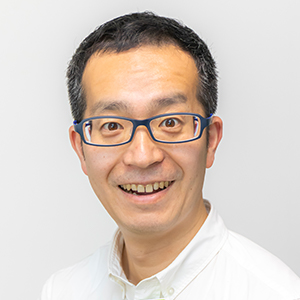

フェンシング場においてリラックスした表情でパチリ コモンズ2提供写真

最終第9試合は太田とヨピッヒのエース対決。

太田は逆転を許し、万事休すかと思われた。しかし残り1秒で追いつき、延長線の末に41-40で勝利して決勝進出を決めた。

三宅は勝利を予感していたという。

「最後に太田先輩を送り出すときに、凄くオーラを感じたんです。これまでは(得点が)マイナスで進んで、太田先輩がひっくり返すことが多かった。でもこのときは千田さんも僕もプラスで返せたので。確かにヒヤヒヤはしましたけど、僕は大丈夫だよなって思って見ていました」

決勝ではイタリアに敗れたものの、銀メダルを手にすることができた。

先輩たちを押しのける形でナショナルチームに入り、プレッシャーとも戦ってきた。嘘偽りない日々によって、疑わない自分をつくることができた。

胸に輝く銀色のメダル。

しがみ取った重さ、魂と肉体を極限まで研ぎ澄ませた重さが、メダルから伝わってくるようだった。

2020年6月掲載