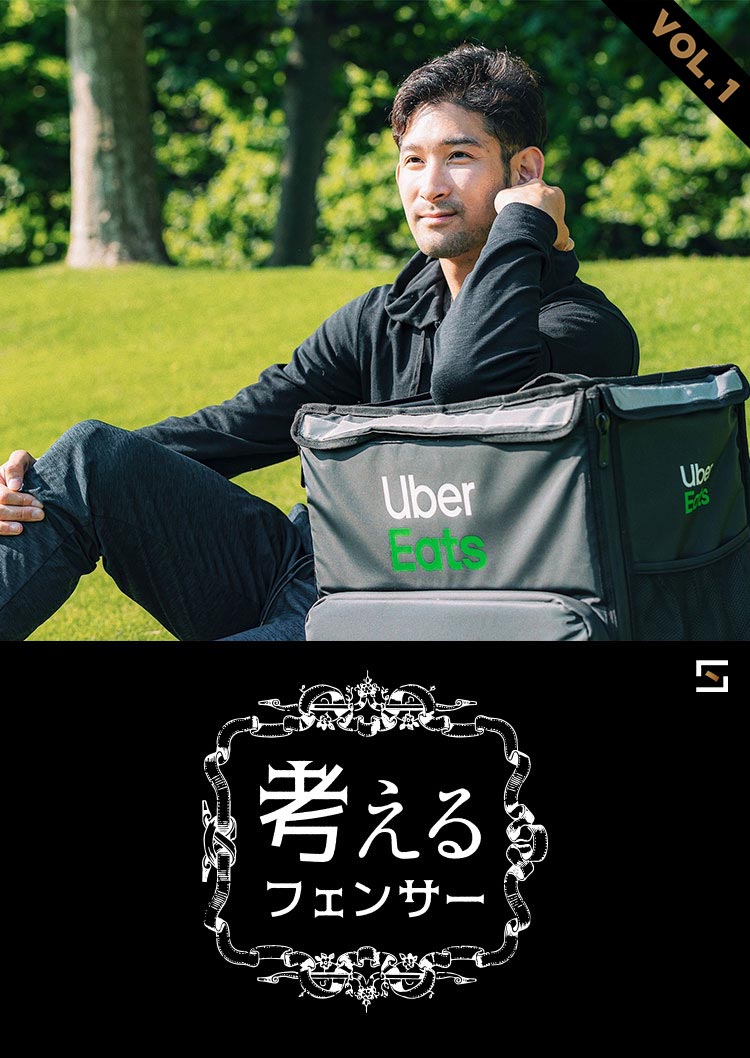

木の枝はやがてフェンシングの剣へ

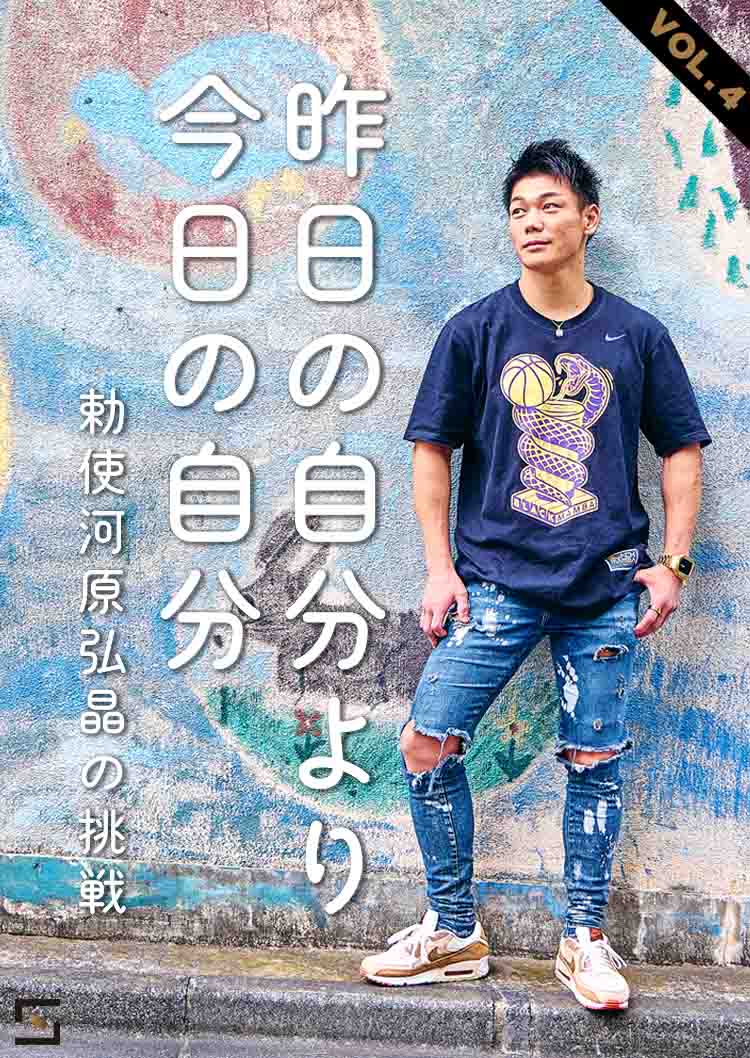

彼と待ち合わせしたのは、都内にある大きな公園の前。

なぜここにしたかったか、ちょっとした理由があった。まだ2歳のころ、公園で拾った木の枝をずっと離さず、祖母が「家宝」としてずっと残していたというエピソードがある。木の枝はやがてフェンシングの剣となった。

「おばあちゃんが大切に保管してくれていたんです。亡くなってから、それを知って。メモが添えられていました。『そんなに気に入ったものなら成人するまで取っておこう』と」

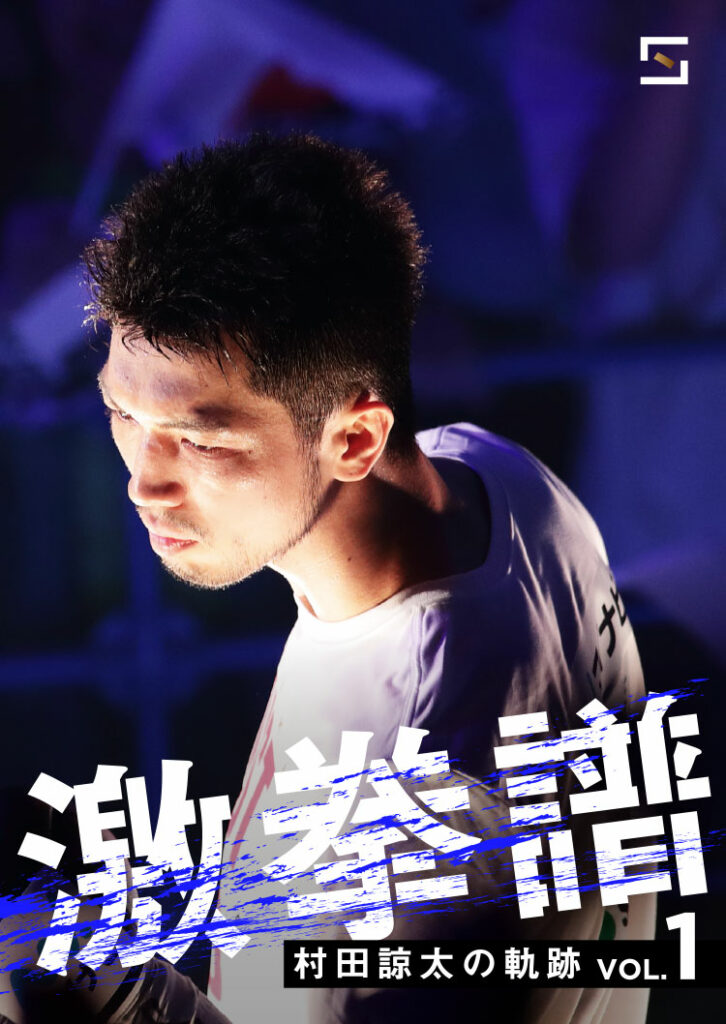

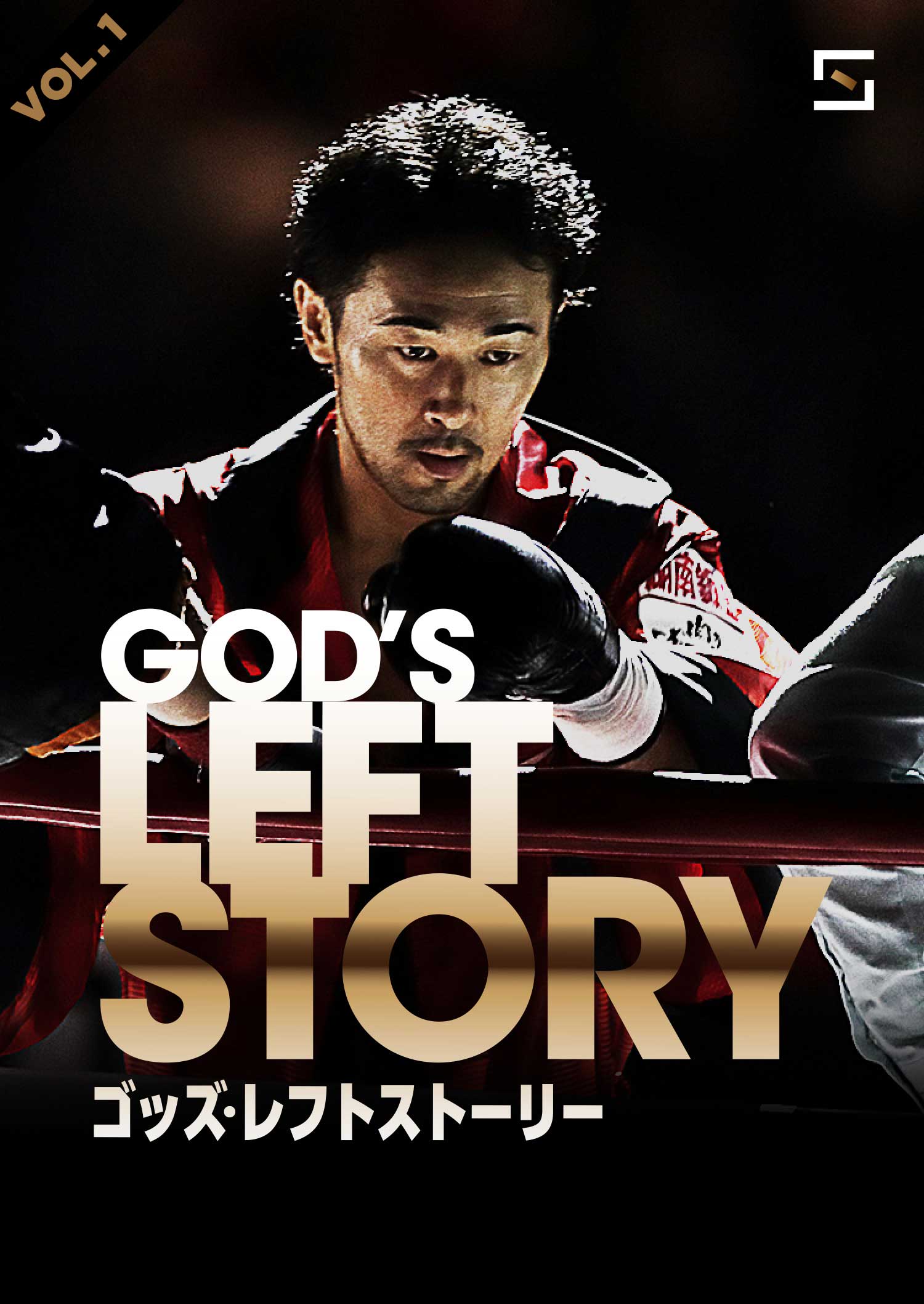

木の枝をチャンバラごっこの棒にしていた子供はやがてフェンシングで注目される存在となり、慶応義塾大学在学中の21歳のとき、ロンドンオリンピック男子フルーレ団体で銀メダルを獲得する。

フェンシングの申し子。

スポーツ万能を想像しがちだが、SNSのプロフィールにはこんな記述がある。

<生まれてこのかた5km以上の距離を走ったことがありません。そして泳げません。でも、奇跡的にフェンシングができました>

奇跡的にというよりも運命的に。

彼は、三宅諒は「格闘技版のチェス」という表現を好む。類まれな思考力がその才を伸ばしてきた。

考えて、納得できるまで考えて。

スポンサーからの契約更新を「フェンシングの試合がない以上、スポンサーさんに結果でリターンできない。だからこそ自分はどういう人なら応援してもらえるんだろう、と考えたうえで」で保留にしてもらい、フードデリバリーサービス「Uber Eats(ウーバーイーツ)」の配達員アルバイトを始めた。常に思考を働かせてきた男だからこそ導き出せた答えであったのかもしれない。

三宅はいかにして〝考えるフェンサー〟となっていくのか。フェンシングを始めたころから遡る必要がある。

5歳で始めたのはスイミング。

映画「タイタニック」を見て「泳げなかったらヤバイ」と感じたことがきっかけだった。しかし泳ぐのは得意じゃなく、好きにもなっていかない。何かをやめるなら、何かを始めなきゃいけないと子供ながらに考えた。チャンバラごっこが大好きとあって、同じ施設でスクールのあったフェンシングを自らの意思で選んだ。

車で送迎してくれていた父親もフェンシングを始め、息子を指導するために教材ビデオを取り寄せて、深夜まで一人で研究して自分なりの指導法を確立させていく。親から〝やらされた〟のではなく、むしろ〝巻き込んだ〟。そのため、熱心な父の指導を盲目的に受け入れたわけではない。考えをすり合わせながら、フェンシングを磨いていったようにも見えてくる。

三宅はこう振り返る。

「父親からは『散々、文句言うならできてからにして』って言われて、僕もああそうだよな、と。実際にできていないのに、文句言うのはおかしいでしょっていうのは親子の共通理解としてはありましたね。だから言われたことをできてから『これ、違うと思う』と反論するために時間を費やすことも多かったなとは感じます。それが結果的にはいい方向に行ったんですけど。性格的に違和感があったり、分からないことがあるのは小さいころから嫌でしたね」

父に対して「凄く怒ってしまった経験」

小学6年生で全国大会優勝を経験。熱心かつ愛情ある父の指導があったから、フェンシングにのめり込んでいく自分がいた。

最近、父親のインタビューがメディアに掲載されていたという。

ちょっと笑う。

「確か、子供に対してどれだけ協力的であるかどうかがアスリートの強さにかかわってくる、みたいなことを話していて〝いいこと言うじゃん〟って思いましたよ。親の勘違いが、子供にどれだけ大切かというのは僕も感じることができましたから」

勘違いをネガティブに捉えているのではない。

勘違いが指導の原動力につながり、勘違いを間違いにさせないために子も協力する。議論と実証を繰り返したことによって互いを相対的に引き上げていったのが、三宅親子だったのかもしれない。

お互いに真剣ゆえ、ぶつかることは多々ある。

父に対して「凄く怒ってしまった経験」が一度あるという。

「ロックバンドが解散するときに方向性の違いが理由になることってあるじゃないですか。まさにそれだったんです。これを〝できてから文句言う〟ことにすると、かなり時間が掛かってしまう。それでも父はやらせようとするから、反発して……。でも最終的には『これで世界一になれるの?』と聞いたら『世界一にする』と。反発を覚えながらも、そのとおりにやったんです」

三宅は慶応義塾高校2年時に世界ジュニア・カデ選手権を制覇。お互いの熱をぶつけた末の実りある対価であった。

自分の目と、他者の目と。

彼の「師」は父親ばかりではない。クラブのコーチもそうだ。そして中学のときから指導を受けてきたウクライナ人のマツェイチュク・オレグコーチもその一人。彼は2003年から日本代表フルーレのヘッドコーチを務め、フェンシング界の発展に貢献していくことになる。

「オレグからはこれまでいっぱい教えてもらったんで、フェンシングのことはもう大体分かっているつもり。ただ、自分としてはこの言葉を教えてもらったことが何よりも大きかったなと思っているんです」

オレグにこう聞かれたという。

「リョウ、フェンシングにおいて最も大事なものは何だと思う?」

オレグコーチから、その頭の回転の速さから「IQフェンサー」と呼ばれるようになる三宅。だがそれはもう少し後の話。このとき中学生の三宅少年が考え抜いて出した答えは「間合い」だった。

自信はあった。

だがオレグコーチは首を振った。

「違う。最も大事なものは相手を突くこと。そして相手から突かれないことだ」

目の前が明るくなった気がした。そうだ、と思った。

三宅は言う。

「そうなんですよ。サッカーはゴールしなきゃダメだし、ゴルフはカップインしなきゃダメ。それと同じでフェンシングも相手を突いて、相手から突かれないようにしなきゃダメ。これは自分の大切な言葉として残っていくことになります」

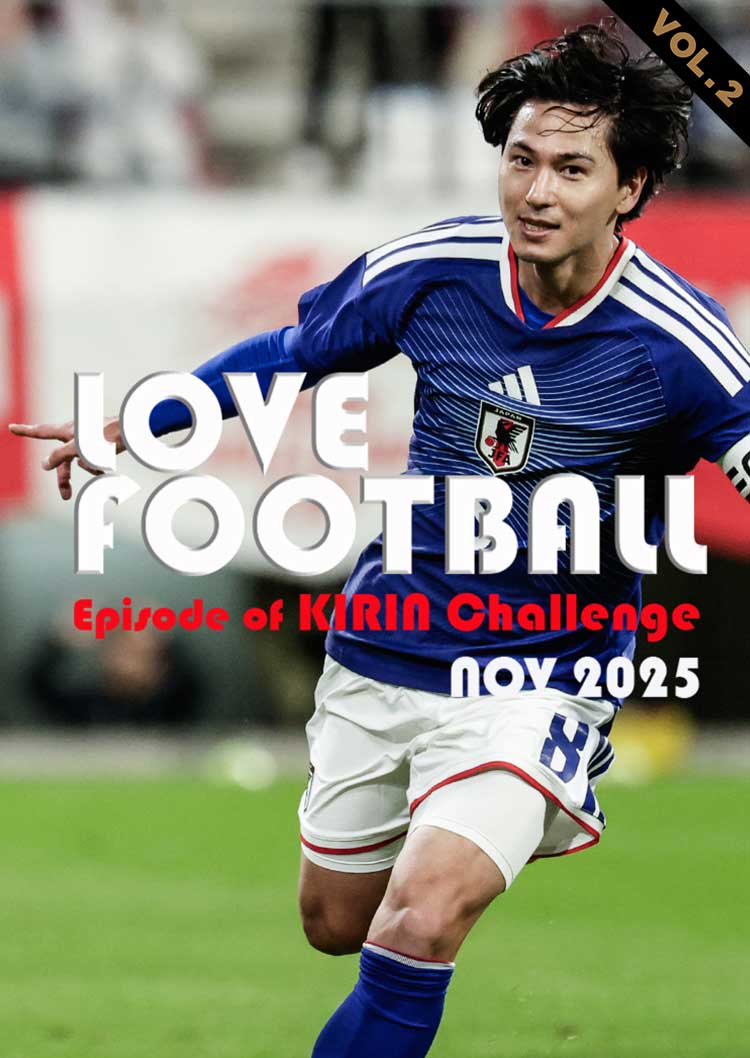

ジュニアからシニアへ。慶応義塾大学に進学して実力を上げていくなか、2012年ロンドンオリンピックが三宅の視界に入ってくることになる。

2020年6月掲載