イタリアで学んだ選手育成は日本とは真逆だった

鈴木はバスケットボールワールドカップで日本代表が力なく敗れる姿を見ながら、ある経験を思い出していた。およそ10年前の出来事である。

「日本のサッカーの指導者がACミランに行って研修を受ける、というツアーが企画されて、すごく面白そうだと思いました。ACミランって世界のトップチームですからね。また、ACミランの近くにイタリアでは育成に定評があるクラブがあって、そこにも勉強に行けるというツアーでした。だから競技は違いますけど思い切って参加したんです」

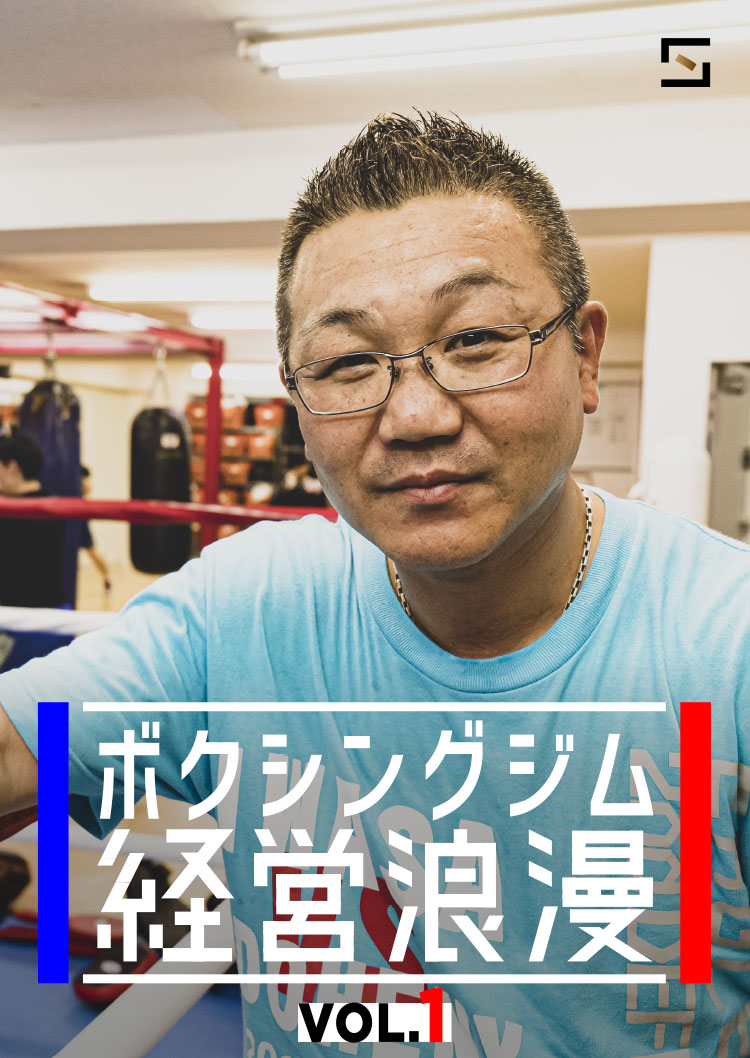

©ERUTLUC

鈴木はサッカーの素人だ。だから目の前で行われている練習がどんな意図を持っているのか、日本のサッカー指導者に教えてもらいながら練習を見た。ところがそうこうしているうちに、日本の参加者たちがそわそわしてきた。練習のテーマは分かるのだが、選手がそのテーマをうまくできず、やりきらないうちにどんどん次のメニューに進んでしまうからだった。

「ツアーに参加していた日本の指導者は主に学校の先生たちで、『なんでできるまでやらせないんだろう』、『なんでちゃんと教えないんだろう』と小声で話していたんです。練習が終わってディスカッションタイムになって、『なぜできるようになるまで教えないんですか?』と日本の指導者が聞いた。そうしたら向こうのコーチたちがとても不思議そうな顔をした。その顔がすごく印象的で、いまでもよく覚えているんです」

少し間をおいて、イタリアのコーチが日本の指導者に質問をした。

「みなさんは指導者の役割をなんだとお考えですか?」と。さらに「育成において、我々指導者の役割は課題を与えることです。課題を解決するのは選手たちの仕事。彼らには明日もまた同じ練習をすると言ってあるから、明日までにどうやるかを考えてくるでしょう」と続けた。

指導者人生の中でも忘れられないシーンだ。

「そこにいた日本の指導者たちは先生が中心だったので『できない子をできるようにしてあげなくちゃ』と思っていた。それが教員の仕事だと思っていた。ところがイタリアのこのチームでは『できない子をできるようにしてあげる』のが指導者の役割だとは考えていなかった。指導者が課題を与えることに焦点をあてているのか、解決することに焦点をあてているのか、この差はすごく大きいと感じました」

日本では指導者が経験を積めば積むほど、できない子をできるようにすることがうまくなり、子どもたちは課題を解決してもらうことに慣れていく。

イタリアの指導者は経験を積めば積むほど課題の与え方がうまくなっていく。子どもたちが「全然できないわけじゃないけど簡単には解決できない」ような絶妙な課題の与えるのだ。その結果、子どもたちは課題を解決する力が養われていく。

「どちらの指導者も同じように時間をかけて、同じように子どもたちを熱心に指導しているとします。だけど、やり方と考える方向はまったく違う。自ずとできあがるコーチングと、育つ選手は違ってきます。その差を10年前はぼんやりと思っただけでしたけど、ワールドカップを目の当たりにして強烈に理解したんです」

課題を解決してあげるのではなく、課題を与える

このイタリアのチームのような環境で成長した選手は、戦術がバンバン壊されていく中で、コーチに指示されることなく、瞬時に自分で判断して課題を解決していく。だれかが予定と違うことをしてもすぐさま反応し、最適な方法を選び続けていく。少なくともバスケットボールにおいて、選手に課題を与えていくスタイルの指導で育った選手のほうが、トップレベルの試合では強いのではないか。ワールドカップを見ていて、そういった育成環境の違いや文化の違いに今まで以上に想いを巡らせるようになっていった。

鈴木は日本の指導のすべてを否定しているわけではないし、日本人の国民性に問題があると考えているわけでもない。

「言われたことをちゃんとやるのが日本人のいいところ。そういう国民性なんだからしょうがないんだ、という言い訳がいままであったように思うんです。でも、国民性を変えなくても、指導を変えれば十分に国際試合で通用する選手が育つんじゃないか。ワールドカップの5連敗はトップチームの問題だけではなく、育成の問題。それが私の答えでした」

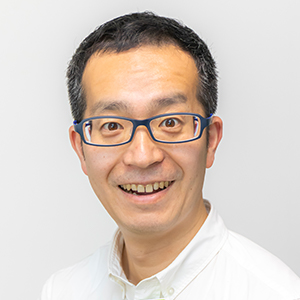

©近藤俊哉

鈴木はワールドカップでの経験とは関係なく、子どもたちが課題を自分たちで解決するような指導を心掛けてきた。スポーツを通して自立した人間になり、リーダーシップを養い、他人を思いやり、仲間と力を合わせられる人間を育てたい。そんな理念を指導者になったときから持っていた。だからこそ、そうすることが時に現場では難しいことも知っていた。

「多くの指導者は、このサッカーのコーチツアーに参加していた指導者と同じように『できない子をできるようにしてあげなきゃ』と考えていると思うんです。僕ももともと教員志望でしたし、同じように考えていました。実は保護者も生徒も『できるようにしてもらう』という感覚の人が多いのが現実なんですね。だから課題を解決してあげる力はある意味“引力”になる。課題を与えて子どもが自分で解決することが大事だとわかってはいながら、どこかで『私たちはちゃんと教えられる、ちゃんと説明できる』ということを意識していたし、僕自身そういう指導をすることも多かった」

課題を与えるというと聞こえはいいが、スクールで言えばお金を払って教室に来る生徒、保護者が「なんだ、ちゃんと教えてくれないじゃないか」と感じてしまうリスクは高い。それでも鈴木は指導者の力で解決された課題よりも、選手が自ら解決した課題に価値があると考えている。

「バスケットは壮大な遊びです。だから『勝たなくてもいい』ではないんです。勝ちたい同士がやるから面白い。鬼ごっこをして『別にオレはつかまってもいいし』って逃げない人がいたら超つまらないですよね。だから勝ちにこだわるのは大事。でも鬼ごっこに大人が入って、逃げる子を羽交い絞めにしたらつまらない。逃げる力も、捕まえる力も伸びない。だから大人が勝たせてあげるというスタイルは、世界の育成現場では、ほとんどなくなっているんだと思うんです」

指導現場で汗を流し、日本代表の試合をつぶさに見てあらためて育成期の指導の大切さを痛感した鈴木。第3話ではその鈴木がいかにして指導者の道を歩み始め、事業を展開していったかをひも解く。

2020年4月掲載