村田諒太は、追い込まれていた。

不可解な判定に終わったアッサン・エンダムとのダイレクトリマッチまであと20日。10月に入って東京・神楽坂にある帝拳ジムで仕上げの段階に向かっていくなか、スパーリングを予定より3ラウンド切り上げて終わらせたことがあった。

〝勝って当然〟のプレッシャー、大勢のメディア、思うように上がっていかない自分自身の調子……すべてが大きな背中にベッタリと貼りついていた。

救いの手を、求めていたのかもしれない。アマ時代の全日本メンバー仲間でつくった「グループLINE」にメッセージが入っていた。判定で負けたボクサー仲間に対する、村田と同じく北京オリンピックに出場した川内将嗣の言葉に思わず目が留まった。

「試合できて、いいよな」

世界選手権で銅メダルを獲得するなどアマで実績を残した彼は、ボクシングから退いて陸上自衛官として多忙な日々を送っていた。そうだよな、試合やれるだけで俺は幸せなんだよな。開き直るきっかけとすると、背中に貼りついていたプレッシャーが心からスッと引いていった。

レディース、エーン、ジェントルマン!ミナサマ、コンバンワ!

2017年10月22日、両国国技館。

特別に来日した本場の名リングアナウンサー、ジミー・レノン・ジュニアの名調子が響き渡ると、村田はグローブを叩いて喜んだ。あれだけ苦しんだのに、緊張の類はそこに一切なかった。

自他ともに認めるボクシングマニアは、中学のころからのジミー信者。自分のためにアナウンスをしてくれていると思っただけで、興奮がこみ上げてきた。「僕の夜」の始まりであった。

王者が小さく見えた。それは錯覚などではなかった。

開始12秒、プレスを強めただけでエンダムはいきなり抱き着いてクリンチしてきた。のっけから立場は逆転していた。

「最初のワンアクションでクリンチというのは、打たれたくないってことだなってピンと来ましたよね。来日したとき、前日計量のときも体が小さく見えたし、前回右でダウンを奪って、顔面から倒れているというのもあって少し恐怖心を抱いて萎縮していたようにも感じました。

自分のパンチが通用するかは分かっていたし、逆にエンダムのパンチはアルフォンソ・ブランコを1回KOしたイメージがあるので、前回は自分のブロックが通用するかどうか見えなかったところがあった。でももう相手のパンチのレベルがどうかも大体分かっていました」

村田が勝利を確信したのは、意外なシーンだった。3ラウンドが始まると、エンダムは得意のフットワークを使わず、距離を消して頭を低くつけてきた。

「内心〝おいっ、頭をぶつけてくんなよ〟とは思いましたよ。でも僕が嫌がってもし引いたとしたら、エンダムに〝ここは打たれないポジション〟〝休めるポジション〟だと思われてしまう。そうなると彼のフットワークも機能してくるはず。だから僕は〝じゃあ俺もぶつけてやるよ〟って頭で押し返したんです。正直、あそこが勝負の分かれ目でした。押し返した瞬間に、この勝負もらったなって確信を持ちました」

頭には頭を。

接近戦のショートパンチも有効で、エンダムの目論見をあっさりと覆してしまう。実際1、2回は分かれていたジャッジの支持が、この3回は3者とも村田に「10」を与えている。以降、挑戦者のジャッジペーパーにそれ以外の数字が書き込まれることはなかった。

成す術がなくなった王者に対して、素早いプレスで詰め寄り、強打の右を振り抜く。右が被弾しなくとも、返しの左ボディーを何度もぶち込んだ。「調子がいいときのバロメーター」と語るこのブローが、タフなエンダムの心を削っていった。

「野球のピッチングでもそうじゃないですか。右投げのピッチャーって投げるとき前に出る右足に最後、体重が乗る。これをボクシングに置き換えるなら右のパンチが体重に乗っていれば、いい返しの左ボディーが打てるんです」

右が重く乗っているからこその左ボディー。これが当たれば、右の照準も合ってくる。6回には強烈な右ストレートを顔面に打ち込み、腰を沈ませた。もはや止まらない。7回に入ると今度は鋭い左ジャブで顔を突き上げた。

息をつく暇すら与えないプレッシャー、相手をしのぐ手数、パンチと連動する攻撃のためのブロック。エンダムを圧倒しているとはいえ、判定で逃がしたベルトをしっかりと奪うために村田自身、敢えてハイペースで戦っていた。心配する陣営には「スタミナが切れかけているけど大丈夫」と伝えていたという。

村田はどこまでも冷静だった。

「ストレングスのインターバルトレーニングの成果だと思うんです。1ラウンドの3分戦っても、インターバルの1分間で回復できる。1回終わって100回復したとしますよね。2回には95とか徐々に回復の幅が減ってくる。でも6回終わって70で回復したら、次の回は65になるのかといったらそうじゃない。何回か70をキープできるんです。あのときはそんな感覚を持っていました。

しんどかったのは確か。でも僕が攻めている状況だし、相手に動かされた状態でのスタミナの切れ方とは違う。切れかかってはいましたけど、1分間で前の回ぐらいの体力に戻す自信はありました。10回まではこの状態をキープできる、と。さすがに11、12回はきつかったかもしれませんけど」

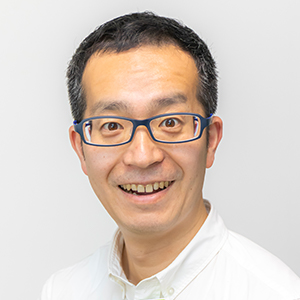

村田の頭によぎったのは、帝拳ジムと契約する中村正彦ストレングス&コンディショングコーチの〝ある教え〟だった。

「勝てなかったからもうひと段階上げるぞ」と言われ、前回のエンダム戦よりも走り込んできた。何セットもこなす1000m走で、しんどくなって走るフォームを崩すとそのたびに中村の声が飛んできた。

「絶対にフォームを崩すな。そうやればペースを守れるから」

キープの発想はスタミナだけの話ではなかった。戦い方そのものにも、村田は落とし込んでいた。

「7回終わって、しんどかったですよ。でもペースを崩しちゃいけない、フォームを崩しちゃいけない。8回も同じように出ていくつもりでした。疲れたから一歩引いて戦えばいいなんてことはまったく考えていなかった。しんどい走り方になったら、余計にしんどくなるもの。だから次の8回も出ていこうって」

結末はあっけなかった。

1分間のインターバルが終わる直前、エンダムがコーナーを立ち上がり、棄権を告げた。ニューチャンピオン誕生の瞬間、村田は立ち上がって両拳を突き上げた。顔はくしゃくしゃになっていた。5年前、ロンドンオリンピックで金メダルを獲った際にはなかった姿だった。

敗北が成長させ、わずか5カ月でエンダムを圧倒するまでになった。31歳ながらその〝伸びしろ〟を考えれば、戴冠はあくまでプロローグに過ぎない――。

(表紙写真 高須力 記事中写真 山口裕朗)

2023年7月再公開