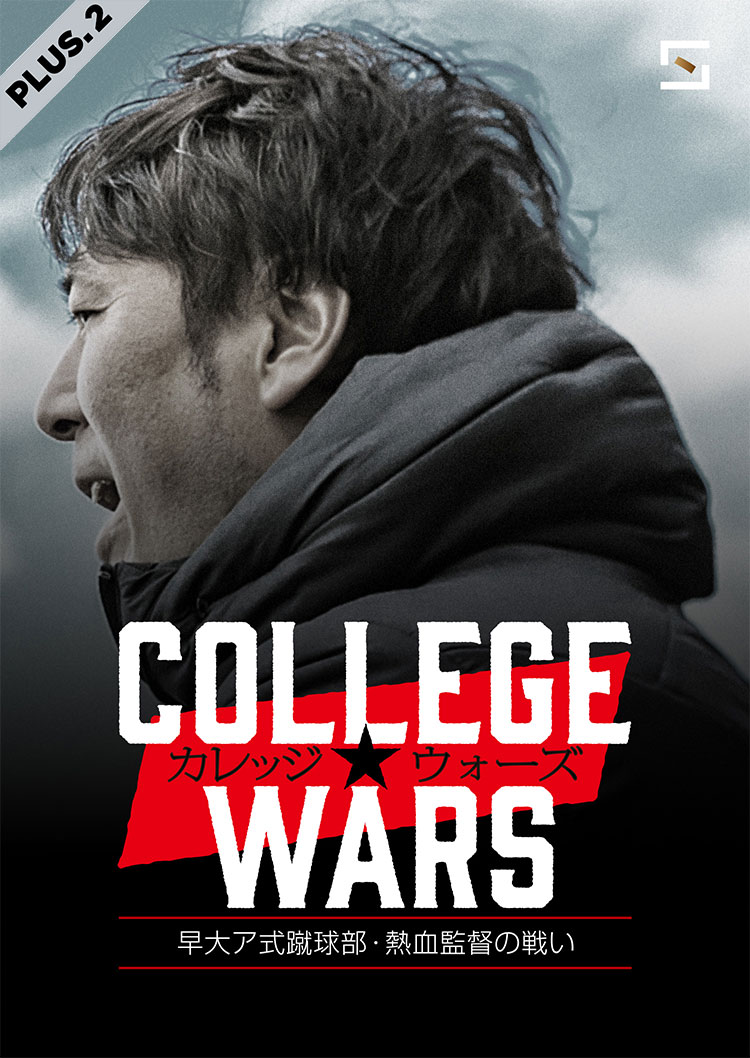

キャプテンの続投が決まった。

部員全員の前で「もう1度やらせてくれ」と頭を下げ、彼のもとでもう1度まとまっていくことになった。

ただ現状のままではダメだと外池大亮は考えた。

何かを変えなければならない。キャプテンと4年生にはもっと周りの手助けを借りることを促した。そして3年生には「もっと前に出ていっていい」と伝えた。周りが大桃海斗キャプテンを助け、それぞれがリーダーシップを発揮していくことがこの難局を切り抜けていくカギだと思えた。

雰囲気は変わった。今まで役職のある4年生だけが全員の前で語っていたことを「ちょっといいですか?」と下級生から意見が出てくるようになった。試合前の掛け声、試合中の指示もあらゆるところから出てくるようになった。キャプテンに依存せず、キャプテンを補助するリーダーシップがあちらこちらで芽を出していた。4年生は言うまでもなく、下級生も。「一番、何も提案できていないのは外池さんじゃないですか」と突っ込まれることもあった。指揮官が何も言わなくていいくらい、ゆっくりとチームは良い方向に進み始めていた。大桃キャプテンもうまくバランスを取りながらプレーできるように、外池の目には見えた。

筑波大に大敗を喫した翌節から5試合で2勝1敗2分け。何とか建て直すことに成功して、勝ち点「15」の半数以上の「8」を積み上げた。残り5試合、十分にクリアできる数字だと思えた。

次の相手は、残留争いのライバルとなる流通経済大学。この勝負に勝つことができれば、随分と楽になる。

しかしながら――。

まさかこのタイミングで再び事件が起こるとは思ってもみなかった。レギュラーで起用していたフォワードの加藤拓己(2年)が寝坊で練習に遅刻してきたのだ。

「試合に出ているヤツが、こんな大事な時期に遅刻なんてあり得ない!」

特に4年生の反発は、外池の想像をはるかに超えていた。4年生の要望は「今シーズン、もう試合に出させないでほしい」「Bチームに落としてほしい」というもの。逆に過剰な反応に、外池も異を唱えた。遅刻者に対しては1年生がやっている雑用の仕事を一定期間こなすルールが設けられていた。試合に出られないほどの厳罰は元々ないというのが外池の考えだ。4年生に「そのロジックはおかしくないか」と言うと「外池さんは加藤を試合に出したいだけ」と逆に反発を食らった。

良くなっていたチームの雰囲気に、またしても暗雲が立ち込める。

10月26日、勝負の流経大戦は1-3で敗北。続く中央大学にも敗れて、残留争いから抜け出すどころか引っ張り戻された。

監督判断で加藤を中央大戦からメンバーに復帰させ、後半途中から出場させた。「どうして遅刻した加藤を使うんだ」というチームからの無言の反抗を外池も感じた。

外池と4年生の間に吹き始めたすきま風。収まるどころか、むしろ強くなっていく。

中央大戦を終えた週明けのミーティングだった。

その席で大桃キャプテンがチームメイトに「攻めるカタチがない。(周りを)信じ切れない」と言ったことに外池は顔色を変えた。

ミーティングを終えて、キャプテンを呼び止めた。冷静に努めていたつもりだが、明らかに問い詰めるような口調になっていた。

「あれはどういう意味なんだ?」

確かに守備は頑張っている。にもかかわらず、攻撃に転じても押し返せていない課題があった。中央大との先制点も相手のミスによるもの。確かにキャプテンの言わんとしていることは分かる。しかし「信じ切れない」はあんまりじゃないのか。

外池はにらみつけるようにして言った。

「お前が信じてないっていうことは、お前も信じられてないっていうことだぞ。あの発言は間違いだったってみんなに言うべきじゃないのか」

そう言っても納得していない顔があった。キャプテンは皮肉を込めて、こう言い返したという。

「分かりました。言います。でも監督に言わされているって、聞こえると思いますよ」

カチンと頭に来た。意外な反応に、一瞬たじろぐ自分がいた。「自分に落とし込んで、自分の言葉にすればいいだけだろ」と感情的に伝えたが、どうもキャプテンの言葉が耳にこびりついて離れなかった。

次の法政大戦も0-1で敗れて、これで3連敗。降格圏まで勝ち点1差。もう後がなくなった。1年生の山下雄大を先発に抜擢して打開を図ろうとしたが、うまくはいかなかった。打つ手もはまらず、重い空気に支配されたままだった。

この試合の後、4年生でBチームの監督を務める部員と話をしたというコーチに「加藤の一件を、やっぱり納得していない」と伝えられた。

オフの日に外池は何気なく、実家の墓参りに行くことにした。

自分の行ないを見つめ直したいという思いがあったからだ。車中、これまでのことを、キャプテンの発言を、コーチからの言葉を心のなかで反芻した。

本当の自分がそこにはいた。

外池はそのときに聞こえた心の声を教えてくれた。

<お前は残留のためには加藤は外せないと考え、自分のロジックで学生の声を封じようとしたんじゃないのか>

<キャプテンに『お前が信じてないっていうことは、お前も信じられてないっていうことだぞ』と言ったのも、キャプテンをお前が信じないなら、お前もキャプテンから信じられてないってことだぞ。チームをお前が信じないなら、お前もチームから信じられていないんだぞ>

負をつくり出していたのはチームでもキャプテンでも誰でもない。自分自身なんだ、と気づかされた。

気が付けば夜は深くなっていた。

br

急いで車を東伏見に向かせた。そしてある人物に、一本の電話を入れたのだった。

2019年12月掲載