2019年12月、早稲田大学ア式蹴球部は既に新チームが始動していた。

歴史的残留を果たした指揮官、外池大亮に今シーズンを振り返ってもらうべく、東伏見駅のいつものカフェで待ち合わせをした。

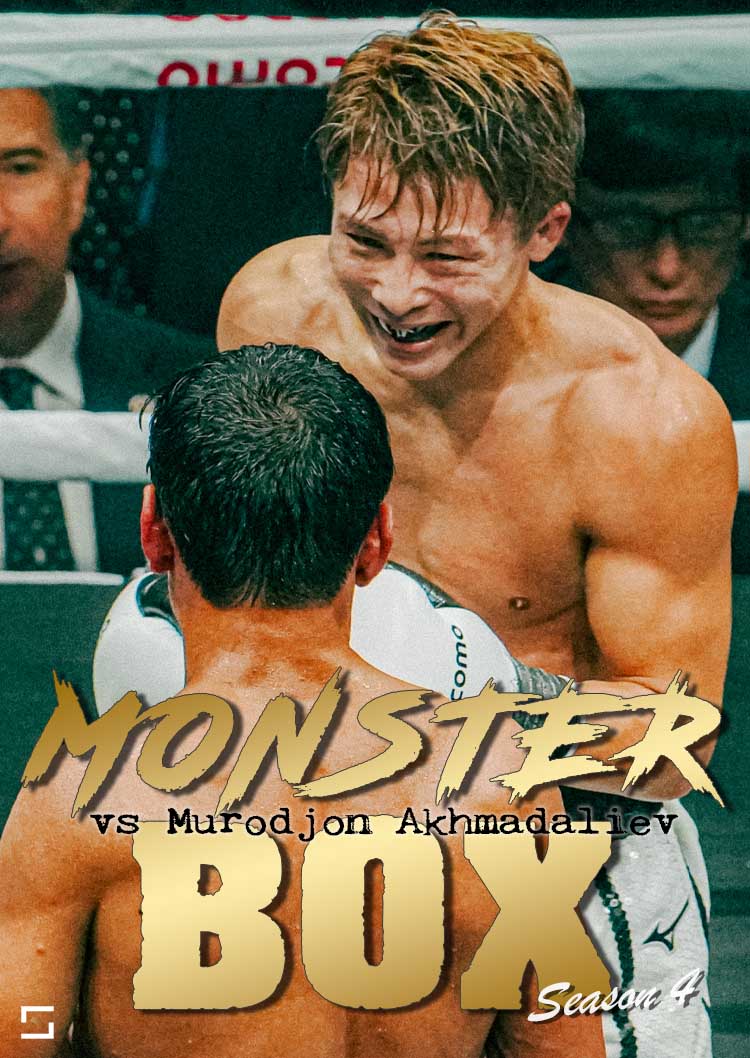

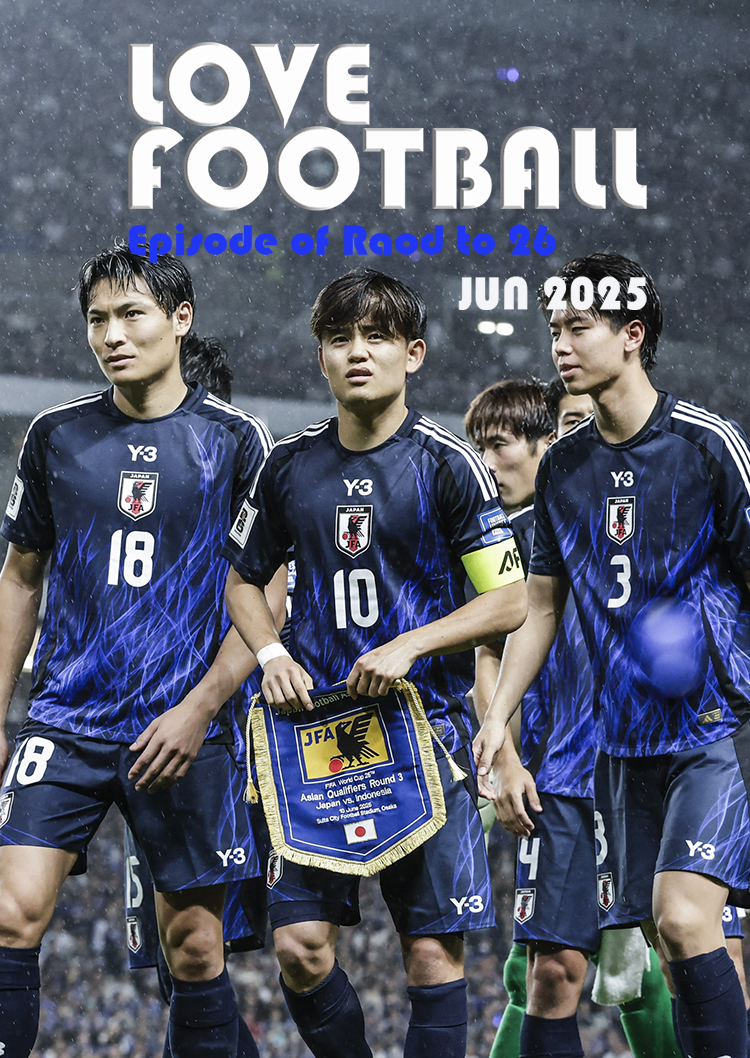

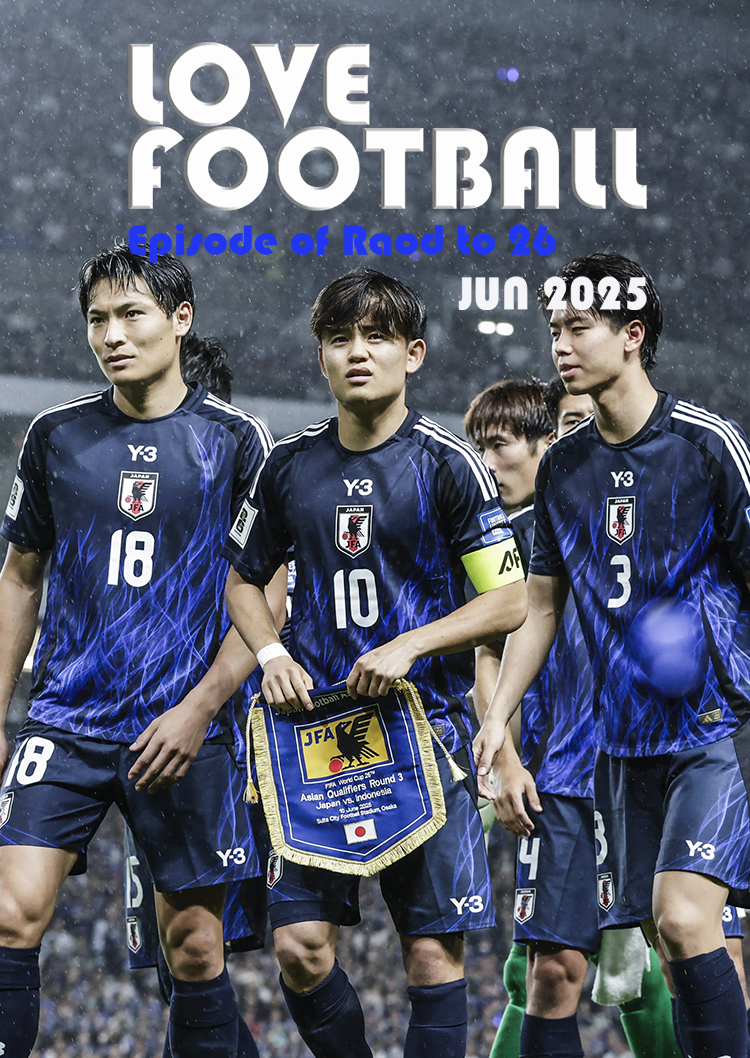

携帯電話に収めている一枚の写真を見せてくれた。

「これがすべてを物語っていると思うんです。みんなが試合のなかでブレイクスルーしていくような感覚でした。試合に出ている選手だけじゃないですよ。応援している彼らの表情も見てください。どうです? 自分ごとととらえて、一体となって戦っているんです」

11月23日、東京・早稲田大学東伏見サッカー場。

残留を賭けた最終節、専修大学との大一番の、あるシーンだった。1点リードして迎えた後半34分に挙げた栗島健太(4年生)の追加点。相手GKをかわしてシュートを打とうとしているところ、応援で並ぶ部員たちがまさに自分でシュートを打つように、リキの入った顔つきでみんなが栗島を食いつくように見ているカットだ。

外池はもう一度写真に目を落として、ぼそっと吐き出すように言った。

「凄いヤツらなんですよ、本当に」

相手を圧倒しての3-0勝利で関東大学サッカーリーグ1部残留を決めた。

昨季のチャンピオンが今季は一転して残留争いに巻き込まれたストーリー。ワセダはこれまでも優勝翌年に2部降格が決まるという負の歴史を繰り返してきた。外池4年生時に優勝した1995年の翌年も、20年ぶりに優勝した2015年の翌年も。だからこそシーズン途中から「歴史的残留」を目標に切り替えて、ここまでやってきた。

勝ち点を積み上げられずに追い込まれた。チームも、そして外池自身も苦しんだ。その戦いから、一体何を手にしたのか。

寒風が叩く窓を眺めながら、外池は記憶を半年前に戻していく――。

もどかしい夏を迎えていた。

8月11日の前期最終戦を終えて、3勝1分け7敗で勝ち点「10」。順位は下から3番目の10位で、一つ落ちれば降格圏内になる。外池は中断のタイミングに入ったことで、過去のデータとも照らし合わせて目標を「残留」に修正した。そのための後期の勝ち点設定を「15」とした。

学生以上に危機感を募らせていた。

「4年前も、僕らが現役時代に優勝した次の年も、たまたまボタンの掛け違いで結果が出ていないだけで、普通に戦ったら大丈夫でしょ、みたいな雰囲気で降格してしまったと聞いています。それに前期、残留圏内の一番下にいるチームは半分近く、降格しているというデータもあった。つまり降格の確率は50%もあるわけです。下位2位チームは必死にやってくるわけですから、〝たまたま勝てていない〟というくらいの軽い気持ちならこの厳しい戦いを絶対にくぐり抜けられない。過去8年、残留できる勝ち点は21~24だったので、25にするためには勝ち点15がどうしても必要でした」

部員に危機感を促し、戦術も「複雑化」より「簡略化」にベクトルを向かせた。部員たちと話し合ったうえでの結論だった。

「前期の最後で盛り返したとき、戦う姿勢、球際の激しさ、攻守の切り替えというシンプルなところがポイントになった。我々の攻撃スタイルはクロスが強み。分かりやすく、徹底できるものを追求していこうとなったんです」

危機感を植えつけ、目標を立てて、向かうべき方向性も見えた。

2018年は休養の必要性を感じて取りやめていた長野・菅平での夏合宿も部員からの要望もあって実施した。部の名物・ダボス走(早朝階段ランニングトレーニング)は、身も心も鍛え直す意味で効果があったと外池自身も捉えることができた。

「後期に向けて、すごくいい雰囲気になっていました。勝ち点15を奪いにいける期待感が全体的に高まっていました」

後期初戦は前期最終戦で勝利している筑波大学との一戦。

9月14日、筑波大学第一サッカー場。外池が抱いていた「期待」は「憂慮」に変わることになる。前半44分に先制点を許すと、後半に入って18分間で4失点を失ってしまう。よもやの0-5敗戦。外池が大きなショックを受けたのは想像に難くない。

「あれだけ注意していたセットプレーでやられて、後半にダダダと立て続けにやられた。理由はシンプルでした。キャプテンのプレーがはっきり言って、らしくなかった。プロ志望の彼はJリーグのスカウトも視察に来るから進路を考えると自分のプレーも見せたいし、一方でキャプテンとして引っ張っていかなきゃいけない責任もある。そのバランスがどうもうまく取れていないように感じました」

キャプテンマークを巻くセンターバックの大桃海斗に交代を告げたのは、5失点目から2分後のこと。精神的支柱であるはずのキャプテンをベンチに下げることは、勇気のいる決断でもあった。

試合が終わってすぐ、キャプテンと1対1で話し合いの場を持った

「自分のプレー、どう思った?」

ちょっと間を置いて、沈んだ声が返ってくる。

「まったく力を発揮できませんでした」

もう1つ、問いたいことがあった。

「キャプテンが重いんじゃないか?」

答えはなかった。大桃の目からは涙がこぼれ落ちていた。

彼なりに苦しんでいることは伝わってきた。これ以上、追い詰めるわけにはいかなかった。

後期初戦でいきなりの大敗スタート。加えてこの正念場で大桃キャプテンが力を発揮できない状況という問題も降りかかってきた。

外池は筑波戦を終えた休日に、ずっと考えていた。

「大桃は背中で示していくタイプの選手。しかし背中で示せないとしたら、チームにとってもよくない。それに、大桃自身も重荷を取り除くことでいいプレーができるなら、そっちのほうがいい」

キャプテン交代を提案してみよう、と決めた。

オフ明け、大桃をキャプテンに選んだ4年生に自分の考えを伝えた。そのうえでキャプテンを呼び出した。

勘違いしてほしくはなかった。

プレーがダメだったからキャプテンマークを取り上げるんじゃない。

ネガティブに言っているんじゃない。ポジティブに考えて「重圧から解放できることになるんじゃないか」と。

キャプテンは静かに首を振った。

「キャプテンをやり続けたいです。やめるほうがモチベーションはなくなってしまいます」

彼なりに考えて出した結論を尊重しないわけにはいかなかった。

ただ、外池は一つの条件を出した。

「筑波の試合で、状況を打開どころか大敗した要因をつくったことは間違いない。キャプテンに不満を抱える選手もいる。ならば『もう1度キャプテンをやらせてほしい』と自分をさらけだして、みんなに理解を求めてほしい」

出だしにつまずき、前向きだった雰囲気も明らかに変わりつつあった。

過酷な残留争いに身を投じていることを、外池は実感していた。

2019年12月掲載