どう喜んでいいのかも分からなかった。

5月29日、埼玉・大宮のNACK5スタジアム。

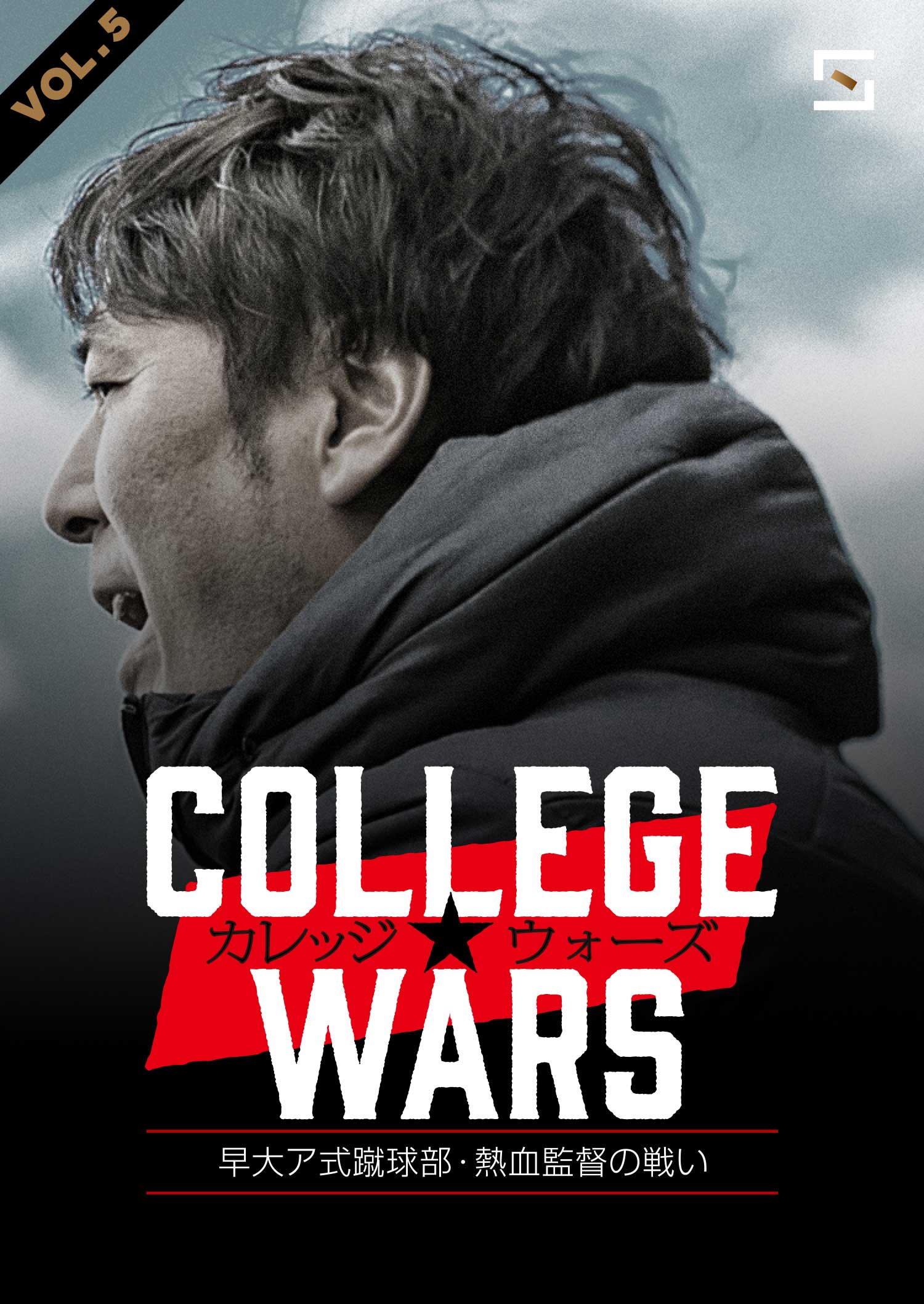

今季の関東大学サッカーリーグ7戦目にしてようやく初勝利をつかんだ早稲田ア式蹴球部監督の外池大亮は夜空に向かって大きな息を一つ吐き出した。44歳のエネルギッシュな人でもさすがに安堵したのか、ドッと出た疲れの色が顔に広がっていた。

ここまで1分け5敗。この日の相手、東洋大学にも先制され、3-1で逆転勝ちしたとはいえ試合がどうひっくり返るか分からない流れであった。開幕から2カ月近く掛かって手にした勝利の味。スタンドの仲間たちと一緒に歌う応援歌「紺碧の空」は、いつも以上に格別だった。

「去年は当たり前のように歌っていたのに、それが今年はなかなか歌えなかった。みんなと歌いたいと思ってここまでやってきて、実際そうなったら今度は僕の声が出ない(笑)。みんなが嬉しそうに泣きながら歌っている姿を見て、僕も何だか感極まってしまって……。でも歌わないで聞くだけの『紺碧の空』もいいもんだなって思いました」

泣いた、みんなで泣いた。

ロッカールームに戻っても、みんな言葉が出てこない。監督も、キャプテンも、みんな。でも外池はその心地良さも感じていた。

「彼らと、ぶつかり合ってきたんですよ。でもお互いつながった感じがあって、それってすごく大事だったんだなって感じているんです」

事件は前日に起こっていた。

東洋との一戦は、どうしても勝たなければならない試合。東京・東伏見のグラウンドでは試合に向けた確認の紅白戦が行なわれていた。

しかし学生からどうしても勝ちたいという気持ちが見えてこなかった。負けが続いていることをどうも引きずってしまっていた。それも最上級生の4年生たちが。

こんなんじゃ勝てっこない。

表情を硬くした外池は全員を集めた。

ピリッとした雰囲気に包まれた。外池はまずキャプテンの大桃海斗に覚悟を質した。

自分はこう考えてやっています。そんな言葉を耳に入れると、監督は大きく息を吸い込んだ。ここは目を覚ます必要があるなと思えた。

己の温度を上げ、キャプテンをにらんだ。

「お前がやるべきことをやっているとお前自身が判断している時点で、キャプテンをやるべきじゃない。言葉がみんなに伝わって、周りが感じる。キャプテンというのは、そこのステージにあるヤツなんだ。それでキャプテンを名乗るんじゃない!ふざけんじゃない!」

外池はサラリーマンを経験して、選手の自主性を伸ばしていくマネジメントを心掛けてきた。全員の前で〝個人攻撃〟することは、外池の手法としてはなかったことだ。しかしここは本気で怒らなければ、チームが終わってしまうと感じた。だからこそ、キャプテンとはいかなる存在かを今一度、考えさせる必要があった。

自分がこの組織にいる意味を。この組織で成長していく意味を。それは副キャプテンにも、1年生の指導を請け負う4年生の新人監督にも。

「お前たち、何のために3年というキャリアを積んで、この役職になっているのか?」と問い掛けた。

3年生には「今の4年生を見て、どう感じるか」を尋ねた。本音でぶつからなければならない、今こそがそのタイミングなのだと外池は考えた。

賭けだった。逆に、チームがバラバラになってしまう可能性だって十分にある。外池は、まとまるほうに賭けた。いや、たとえバラバラになったとしても覚悟の見えない姿勢を見過ごすわけにはいかなかった。無論、彼らなら目を覚ましてくれるという確信もあった。

外池は前日のことをこう明かしてくれた。

「4年にはチームを引っ張っていく覚悟が本当にあるのかどうかを聞き、逆に3年生には思っていることをさらけ出すように言いました。みんなさらけだしてくれた。3年生は〝緩い空気になっても4年生が変えられていない〟と辛らつに言っていて、でも逆に、4年生がどれだけ苦しんでいるのかも伝わった。キャプテンも〝自分や4年生が足りていない〟とみんなに言って、なんかチームにあったモヤモヤしていたものがなくなっていくような感じがありました。言われたほうは、自分がどうだったかを気づくし、言ったほうはその言葉に責任も出てくる。だから、きょうの試合はそういう意味で試されていました」

ピッチで声を張り上げ、最終ラインで統率したのが大桃キャプテンだった。外池は頼もしく見つめていた。そして最後にトドメの3点目を奪ったのが、ここまでベンチに甘んじていた背番号8の4年生。昨日投げ掛けたことがチーム全体に伝わっていることを嬉しく感じた。

大学スポーツは、毎年メンバーが入れ替わっていくのが宿命である。

昨年はキャプテンの岡田優希(町田ゼルビア)、相馬勇紀(鹿島アントラーズ)、小島亨介(大分トリニータ)と4年生に強烈なタレントがそろい、昇格即優勝を成し遂げた。今年の4年生に「圧倒的なタレントはいない」。じゃあ、それで勝てないのかと言ったら外池は首を振る。

監督である僕の責任ですよ、と筆者の前では言う。しかしそれを学生にはその言葉を落とさない。なぜなら学生の主体性を促し、学生が自分たちで部を動かしているという感覚を持ってもらいたからだ。大人が引っ張るのではない。大人は学生がやろうとすることをサポートする立場だと自覚している。だから覚悟を持ってやってほしい。飛び抜けたタレントがいないなら、違う方法を見つけて勝利の道を探り出してほしい。外池は、サポートの一環で怒りの声を挙げたに過ぎない。

学生の、学生による、学生のための早稲田大学ア式蹴球部。

試合に出る選手だけが活躍しても意味がない。主務、副務、広報担当、集客担当と裏方に回る学生に対して「全部員活躍社会」を外池は目指してきた。戦術論を得意とする一般学生を部に入れ、スタンドで分析したものをチームに落とし込むということも「変化を続ける」一環として取り入れてきたものだ。

そうやってみんなでチームが勝利を目指してやっているのに、ピッチで表現するメンバーが萎縮してどうする。覚悟を持たないでどうする。外池はそれを伝えたかった。

「きょうは勝とうっていうことを一切、口にしなかった。サッカーに対する情熱をしっかり表現する、最後まで全力を尽くす。それをやらずして勝っても意味がないし、何も残らないんで。そこを追求していこうよという話をみんなにしたんです。やるべきことをやって負けても次につながりますから。負けから何を学び、きょうみたいな瞬間のために何ができたかを突き詰めていく。それが僕は大事だと思っています」

外池は枯らした声で、そう言った。

指導者というよりも外池センパイ。

学生からしたらそんな感覚だろうか。本気でサポートしてもらっている感覚があるから、外池の熱い言葉に耳を傾ける。

彼は、試合後にこんな言葉を彼らに送ったそうだ。

「苦しいとき、難しいときにお前たちは変わることができた。これこそが社会に出たときに役立つ力だと俺は思っている。去年の4年生たちは逆に言うと、この経験ができなかった。だからお前たちは社会に出たら、去年の4年生を上回れるかもしれない。この底力を忘れないように、これからもやっていこう!」

変化し続けようとやってきた成果。

産みの苦しみがあった分、「本物」に一歩近づくことができた。

外池ワセダの反撃がようやく始まる――。

カレッジ☆ウォーズ 早大ア式蹴球部熱血監督の戦い 終

2019年11月掲載