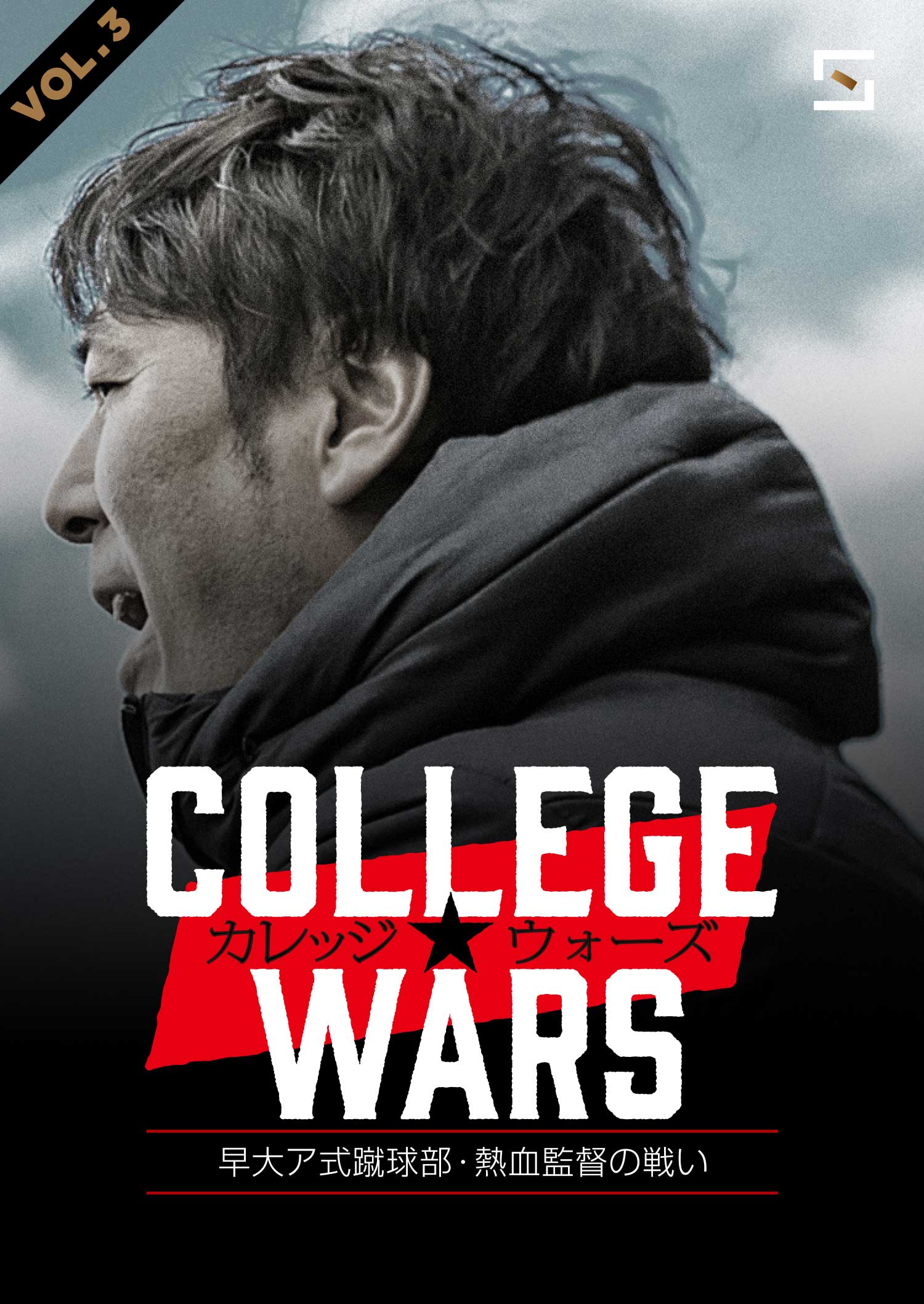

慣例を盲目的に受け入れるな。

自主性を促してきた外池改革。部訓「WASEDA The 1st」を見直させ、「日本をリードする存在になる」をビジョンとしたのもその一環であった。

伝統の夏合宿は、絶対に必要なの?

外池は学生に問い掛けていた。前期を首位で折り返し、炎天下で続いた7月のアミノバイタルカップ(関東予選)、早慶サッカー定期戦、そして学業のテスト……。休養の必要性を感じていた外池は「夏合宿の見送り」を提案し、部員たちからも異論はなかった。

これが新たな事件の呼び水となるとは、外池もまさか思っていなかっただろう。

関東大学リーグ後期初戦となった9月15日の明治大学戦。立ち上がりこそセットプレーでチャンスを得たが、前半10分に先制点を許すとズルズルと相手のペースに引き込まれて何と6失点を奪われての大敗に終わった。

リーグ再開前の総理大臣杯では2回戦で敗れ、逆に大会を制したのがメイジ。勢いの差が出たとはいえ、あまりにショックの大きい敗戦になった。

続く桐蔭横浜大には前半を3-1で折り返しながら、後半に2点を奪われて同点で試合を終えた。1敗1分けとなったスタートに、誰もが危機感を覚えるようになっていた。

部員からこんな声が漏れるようになる。

「やっぱり夏合宿をやらなかったからダメなんじゃないか。走り込みが足りていない」

「メイジは夏合宿でガンガン走ってきた、その差が出た」

疑心暗鬼は広がっていくものだ。外池は、部員たちにこう呼び掛けた。

「夏に走ったか走らなかったかが、本当に差が出たと思うんだったら、その分析をすればいい。安易に決めつけるのではなく、ほかの原因がないのか考えてみたらどうか」

思い当たる節はあった。

チームの立ち上げ時からフィジオセラピストを招き、可動域を広げていくエクササイズの「軸トレ」に取り組んできた。しかしケガ人が増えてきたことによって、勝手に取りやめた選手もいた。疑心暗鬼の連鎖にも外池は見守る姿勢を貫いてきたものの、ここは自分が出ていくことにした。「軸トレ」の効果はあったと感じており、何よりもみんなで決めたことを破る選手が出てきていることこそが一体感の欠如を生み出していると確信したからだ。

そして何よりプロセスを大切にするという意志を浸透させたかった。ちょっとうまくいかない時期があるだけで、うまくいっていることまで否定的に見ようとする。これはビジネスの世界でもよくあること。冷静になれていない学生たちに、諭すように伝えた。

「やり続けてきたことをやめると積み重ねも効果もなくなる。今年やるって決めたことは、やっぱりやっていこう」

自由裁量ではなく、ここは監督権限で「全員やるように」とお達しを出した。

だが、学生が受け入れるだけではパワーは生まれない。彼ら自身が、「1分け1敗」に腹の底から危機感を抱かないと、優勝は手にできないと外池は考えていた。

みんなに目を配りながらキャプテンシーを発揮しようとする岡田キャプテンのみならず、外池のメッセージを各々が感じていた。

明治大学との試合後、思いがけない救世主が出現した。チームの主務を務める4年生の秋葉遼太だった。主務はチームのスケジュール管理などピッチ外の仕事を請け負うため、選手を兼ねると言っても現実的には難しい。秋葉もこれまでベンチ入りしていなかった。

だが彼は練習からチームに喝を入れるような頑張りを見せる。声を出し、精いっぱいのカバーリングにスライディング。誰よりも高いテンションでサッカーに取り組んでいたのが全員に伝わった。そして背番号35をつけた秋葉は後半戦第3戦の専修大学戦にスタメン出場を果たし、3-2勝利に貢献することになった。

外池は秋葉に感謝する。

「僕はアイツを〝スーパー主務〟って呼んでいるんですけど、本当にあのときの練習は誰よりも凄かった。周りの選手にも伝わっていたし、1日だけの頑張りじゃなくて、明治戦が終わってずっと続いた。こういう頑張りを見せてくれる選手を起用しなきゃダメだって、僕も思いました」

ワセダはこの試合をきっかけにまた上向いていく。スーパー主務は再び試合に出場しなくなったが、チームを軌道修正させた功労者になった。

そしてもう一人。4年生の小笠原学もまた、空気を変えた。

彼は3年で学年リーダーを務めていたものの、4年になってキャプテンを固辞している。そんな求心力のある彼が起こした行動――。

10月20日、国士舘大学戦。チームの中心である相馬勇紀は前日に名古屋グランパスの強化指定選手として試合に出場した後、チームに戻って試合をこなした。相手のファウルを受けて、相手に詰め寄る場面があって場内は一時、騒然とした。

試合は5-2と快勝し、スタンドに選手たちが挨拶に向かったときだった。この日メンバーから外れた小笠原は相馬に向かってこう言った。

「お前のプレーはあり得ない。もし退場になっていたらどれだけチームに迷惑が掛かるか考えたのか。俺は許さない」

この空気感こそ外池が求めていたものだった。

「僕が言うんじゃなくて、仲間が仲間のことを思って、言いたくないことを言ってやる。相馬は連日の試合で大変だったことは分かっている。それでも『許さない』と、厳しいけれど相馬のために言っていること。優勝するチームの雰囲気って、こういう感じじゃないかなってあのとき思ったんです」

かくしてチームは優勝に向かっていく。

緊張からか足踏みはあったものの、11月10日の東京国際大学戦に2-1と勝利して昇格初年度のリーグ優勝を決めた。

試合終盤に見せた底力が、チームの成長だったかもしれない。

残留争いに身を置く相手の必死の攻撃に対し、全員でリードを死守した。ピッチもベンチもスタンドも、全員が戦っていた。

他会場の結果を受け、優勝が決まると一気に歓喜の輪が広がった。そこに外池も学生に負けないほど、無邪気に喜びを体いっぱいに表現した。

「うれしかったですね。最高でした。僕というより学生たちが、最後は4年生がうまく引っ張ってくれました。いろいろと事件はありましたけど、大事なところで崩れないんですよ。優勝が懸かって2試合勝てませんでしたけど、彼らなら絶対に踏ん張れる、絶対に優勝できるって僕は信じていました」

ワセダ復活を告げる優勝劇。

だがこれで終わりではなかった。いやこれで終わってはいけなかった。

実はやりたいことがあった。

残り2試合を残して優勝したからこそできること。試合の1つを3年生以下で試合をさせ、最後の試合を4年生だけで臨むことにした。3年生以下のメンバーにはこれからのワセダを背負っていくために自立を求め、そして4年にはこれから社会に出ていく彼らへの激励と、もう1つ大きな意味があった。

4年だけで臨んだラストマッチは敗戦に終わったものの、外池はうれしかった。関東大学リーグ1部初出場の選手が4人先発するなかで、みんなが本当に一つになって戦っていたことに。

外池は学生時代に「4年生全員でまとまる」という体験ができなかったという。

でも彼らならできると提案し、みんながヤル気になってくれた。実は彼らが2年時に「無理かもしれないが、4年になったらみんなで試合に出よう」という目標を誓い合っていたことも分かっていた。

自主性を磨いてきた彼らは自分たちの力で目標にたどり着いたのだ。

これこそが、伝えたかったこと、教えたかったこと。

外池大亮は彼らに尊敬の念を込めて拍手を送った。力いっぱいに、惜しみなく、ずっと――。

2019年11月掲載