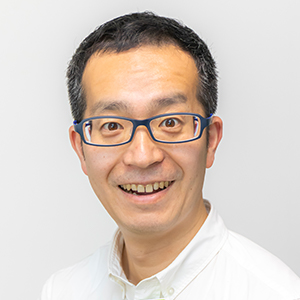

言うまでもなく、山中慎介は日本ボクシング界の歴史にその名をしっかり刻んだ名チャンピオンである。

2011年11月、憧れる辰吉丈一郎の巻いたWBC世界バンタム級王座を獲得すると6年近く、長期政権を築いた。12回の防衛回数は、具志堅用高に次ぐ史上2位。14度の世界戦で奪ったダウンの数は、実に30にものぼる。それも左ストレートのみで。鋭いステップインと同時に拳を返して人差し指付け根の一点で急所に打ち込む一発は、「神の左」と称され、熱狂を呼び込んだ。

帝拳ジムに入門当初は、期待のホープではなかった。南京都高時代に国体優勝経験があるとはいえ、専修大では実績が乏しかったためだ。デビュー以降も判定勝ちあり、引き分けありと、バッタバッタと倒してきたわけではない。

ジムの先輩で元世界王者の浜田剛史氏からは期待の目を向けられていた。

「お前はいいものを持っているって浜田さんはずっと言ってくれて、練習でもいつもアドバイスをくれていました」

浜田氏を現役時代に指導していた桑田勇トレーナーもその一人。伝説のチャンピオン、大場政夫を担当した老トレーナーの言葉がボクシング人生の支えになっていく。

「世界チャンピオンになる人を見てきた桑田さんからは〝山中は世界チャンピオンになる。その日が楽しみだ〟って。実力をうまく引き出せていないのに、桑田さんは僕のことを買ってくれていました。その一言が僕にとってどれだけ大きかったか」

27歳でようやく日本王者になり、世界挑戦権を賭けた岩佐亮介との無敗対決を制した。その半年後、桑田の予言どおりに世界チャンピオンになる日は訪れた。2011年11月、クリスチャン・エスキベル(メキシコ)とのWBC世界バンタム級王座決定戦、11回TKO勝ちで憧れに憧れた緑のベルトを巻いたのだった。

だがあくまで王座決定戦であり、実力を懐疑的に見る向きもあった。そういった声をシャットアウトしたのが、スーパーフライ級の元3団体統一王者ビック・ダルチニャン(オーストラリア)との初防衛戦だろう。

あの日の記憶。

スーパーフライ級の元3団体統一王者であるダルチニャン。突進して強打を振るうスタイルは〝レイジング・ブル〟(怒れる暴れ牛)と怖れられ、36歳となっても軽量級で絶大な人気を誇っていた。そんな彼は日本人王者を身の程を知らぬ「愚か者」と見なしていた。

「ヤマナカの〝挑戦〟はうれしく思うが、私を対戦相手に選んだことを彼はきっと後悔するだろうな」

余裕しゃくしゃくの表情からも試合を盛り上げるリップサービスではなく、心の底からの本音であることは分かった。世界的に無名の王者に負けるなどとは、夢にも思っていなかったはずである。

しかしながら――。

2012年4月6日、東京国際フォーラム。リング上でレフェリーから手を挙げられていたのは〝レイジング・ブル〟ではなく、猛牛をさばいた赤いトランクスのマタドールだった。

ダルチニャンのパンチを外してはジャブを見舞い、上下に打ち分けた。深追いすることなくステップを踏み、山中の体に一度も角が突き刺さることはなかった。ジャッジが4~6ポイント差をつけた完勝劇。ビッグネームは「逃げるばかりしやがって」と吐き捨てながらも、山中のパンチでカットした右目上の傷を痛々しく押さえた。心の底からの負け惜しみであった。

実際、山中は逃げるところか、終盤に入るとダルチニャンを倒しにかかっていた。

追い足のスピードが遅くなり、動きが鈍くなった瞬間を彼は見逃さなかった。

10回。大振りの左フックをかわしてから右フックを顔面に叩き込むと、ダルチニャンの腰がガクッと落ちた。次の11回には、ワンツーで棒立ちにさせ、会場のボルテージが一気に高まった。あともうひと押し――。

コーナーに戻ると、所属する帝拳ジムの本田明彦会長に「倒しに行っていいですか」と仕留める覚悟を示す。しかし本田が首を縦に振らなかったことで、すぐに気持ちを切り替える。最終12回、涼しい顔でフットワークを使ってリングを大きく回り、ポイントアウトに徹した。どこまでも冷静に、沈着に。

一発もらえば終わりの相手。パンチをもらわずに勝ち切ることが最大のミッションであり、作戦を実行できたことに満足していた。

ダルチニャンの追い足が鈍ったのは、何もスタミナのせいばかりではなかった。ジムの先輩である西岡利晃と双璧と言われる左ストレートの破壊力で揺さぶったからこそ、相手は出ていけなかったのだ。

この一戦が発表された際、周囲からは「無謀だ」いう声が聞こえたのは事実。

初防衛戦がランキング1位選手との指名試合ではない場合、比較的楽な相手を選ぶのが一般的だ。本田会長は試合が決まってからも「4対6でダルチニアン有利」と見ていた。

「4対6ということは、上積みしていかないと勝てないわけですよ。だから我々、陣営としても相当な危機感を強く持って準備しないといけなかった。世界を見ていてもマニー・パッキャオのように強い選手としのぎを削ってレベルを上げていく時代。負けを覚悟しながら厳しい試合を乗り越えていくことで(選手は)レベルを上げていくことができる」

確かにこの日の山中は世界を獲ったときの彼ではなかった。フェイントやジャブのバリエーションが増え、フットワークばかりでなく、ロープの反動を利用しながら上体でかわす技術まで身につけていた。

「ダルチニャンクラスになると足でかわすだけでは不十分。ごまかすテクニックを駆使しつつ、上体の動きもうまく使っていかないと捕まってしまう」(大和心トレーナー)

危機意識を持って取り組んできたゆえ、習得できたのだと言える。

現役生活を終えてから防衛ロードを振り返ってみてもダルチニャンとの防衛戦は心に強く残っている試合だという。最終12回はリスクを冒さずにポイントアウトに徹した。危なげなく3-0判定で勝ち切ったものの、そのために物足りなさも残った。

「当時のバンタム級でダルチニャンと言えば一番、名前がありました。その相手に対して作戦どおりにしっかりと戦えた自信と、最終ラウンドで倒しにいかなかったところの歯がゆさ。その両方があったから、その先の防衛戦につながったと思うんです」

得た自信。そして自分でレベルを一段階、引き上げたからこそ、同時に物足りなさも生まれた。

これが次に訪れるあの戦慄のKOシーンを生み出す原動力となるのである。

2023年3月再公開